1 Introduction

Ce document représente une étude économétrique et statistique effectuée dans le contexte de notre cours d’économétrie appliquée dispensé par le Pr. Alain BOUSQUET. Son objectif est de condenser et d’expliquer les résultats les plus significatifs obtenus au cours de notre analyse. Notons que de nombreux résultats qui n’étaient pas explicitement demandés dans les questions ont été inclus, car nous avons estimé qu’ils contribuaient à enrichir nos explications et à fournir un contexte plus complet.

2 Imports et configuration

library(ggplot2)

library(dplyr)

library(tidyr)

library(gt)

library(tibble)

library(patchwork)

library(FactoMineR)

library(factoextra)

library(ggtext)

library(micEcon)

library(micEconSNQP)

library(micEconIndex)

library(micEconCES)

library(frontier)

library(ranger)

library(tuneRanger)

library(mlr)

library(rsample)

library(forcats)

library(performance)3 Description des données

Le jeu de données appleProdFr86 utilisé dans le papier d’économétrie de Ivaldi et al. (1996) comprend des données transversales de production de 140 producteurs de pommes français datant de l’année 1986.

apples <- readxl::read_excel("applied_econ/data/appleProdFr86.xlsx")| Colonnes | Description |

|---|---|

vCap |

Coûts associés au capital (foncier compris). |

vLab |

Coûts associés au travail (y compris la rémunération du travail familial non rémunéré). |

vMat |

Coûts des matières intermédiaires (plantations, engrais, pesticides, carburant, etc). |

qApples |

Indice de quantité des pommes produites. |

qOtherOut |

Indice de quantité de tous les autres outputs. |

qOut |

Indice de quantité de toute la production |

pCap |

Indice des prix du capital. |

pLab |

Indice des prix du travail. |

pMat |

Indice des prix des matières intermédiaires. |

pOut |

Indice des prix de la production globale. |

adv |

Distingue les producteurs qui sont conseillés par des laboratoires d’agronomie. |

3.1 Tableau descriptif

Ce tableau descriptif retrace les 10 premières observations et l’ensemble des variables associées dans le dataset.

| Producteurs de pommes 🍎 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 140 producteurs 🇫🇷 (1986) | ||||||||||||||

| Costs | Quantity Index | Price Index | Factor Quantities | |||||||||||

| 1 | 220K | 320K | 300K | 1.4 | 0.98 | 1.4M | 2.6 | 0.90 | 8.9 | 0.66 | 84K | 360K | 34K | |

| 2 | 130K | 190K | 260K | 0.86 | 1.1 | 1.1M | 3.3 | 0.75 | 6.4 | 0.72 | 40K | 250K | 41K | |

| 3 | 81K | 130K | 91K | 3.3 | 0.40 | 2.2M | 2.2 | 0.96 | 3.7 | 0.94 | 37K | 140K | 24K | |

| 4 | 34K | 110K | 60K | 0.44 | 0.44 | 510K | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 0.60 | 21K | 83K | 19K | |

| 5 | 39K | 84K | 100K | 1.8 | 0.015 | 1.1M | 0.87 | 0.94 | 7.2 | 0.83 | 45K | 89K | 14K | |

| 6 | 120K | 520K | 580K | 8.5 | 0.43 | 5.2M | 1.0 | 0.96 | 9.6 | 1.4 | 120K | 550K | 60K | |

| 7 | 89K | 170K | 340K | 4.1 | 3.3 | 4.3M | 0.98 | 1.0 | 7.8 | 1.3 | 91K | 170K | 44K | |

| 8 | 92K | 200K | 130K | 2.2 | 1.1 | 1.9M | 1.0 | 0.92 | 5.0 | 0.62 | 89K | 220K | 25K | |

| 9 | 66K | 180K | 190K | 1.8 | 2.6 | 2.5M | 2.5 | 1.0 | 5.6 | 1.9 | 27K | 180K | 34K | |

| 10 | 94K | 140K | 82K | 1.6 | 0.45 | 1.2M | 0.98 | 0.64 | 5.6 | 0.49 | 95K | 220K | 15K | |

Source: Ivaldi et al. (1996) |

||||||||||||||

4 Statistiques descriptives

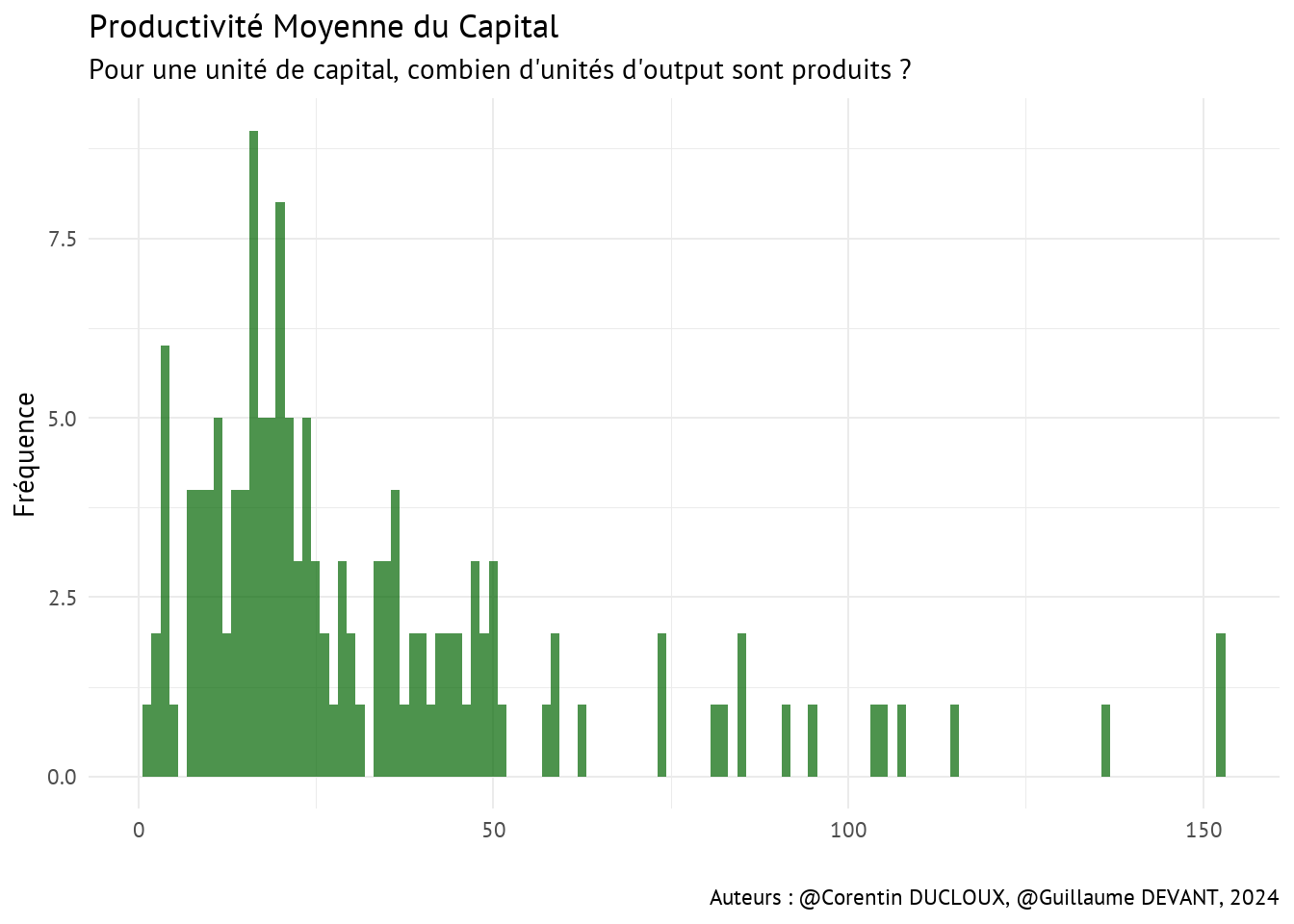

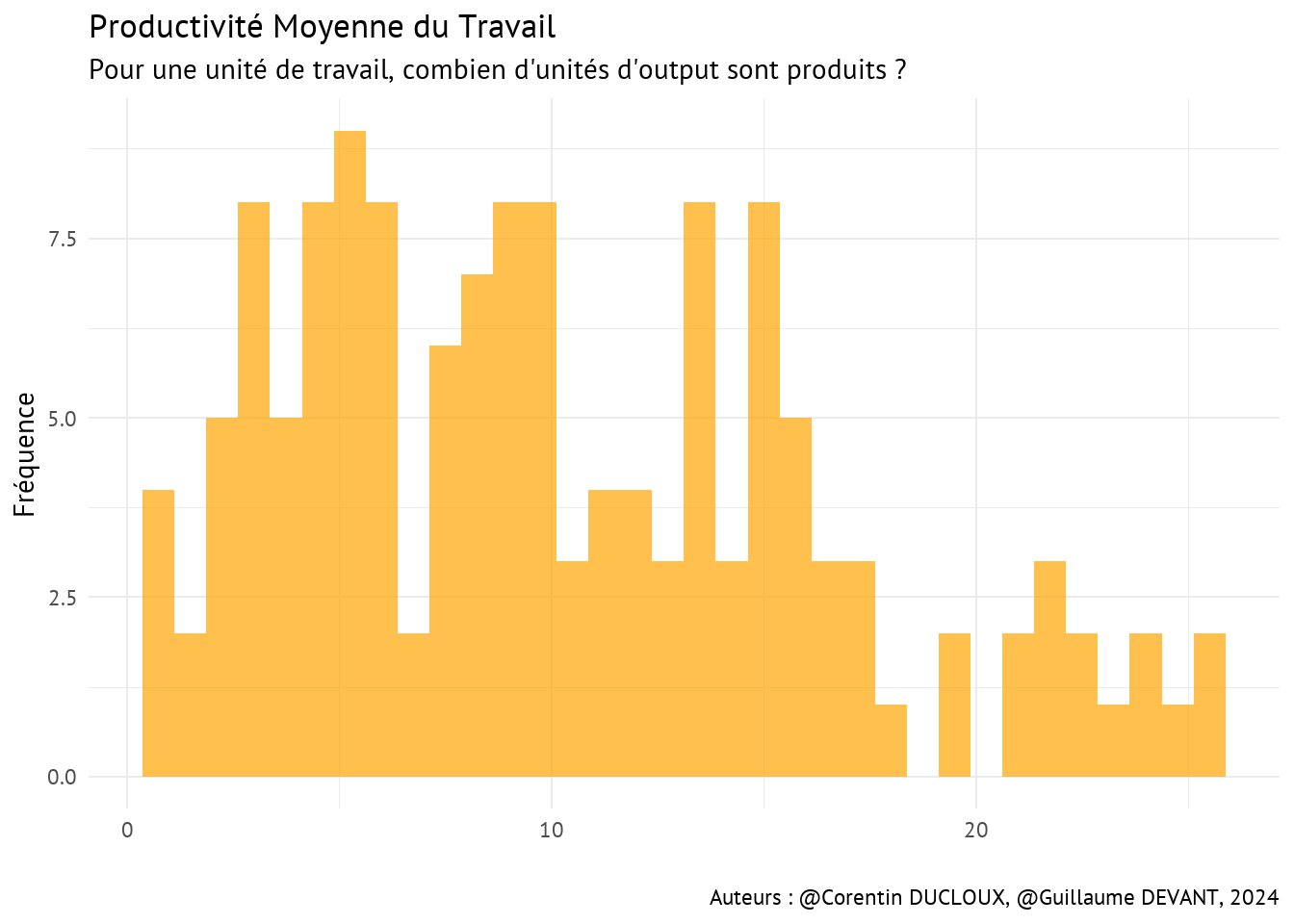

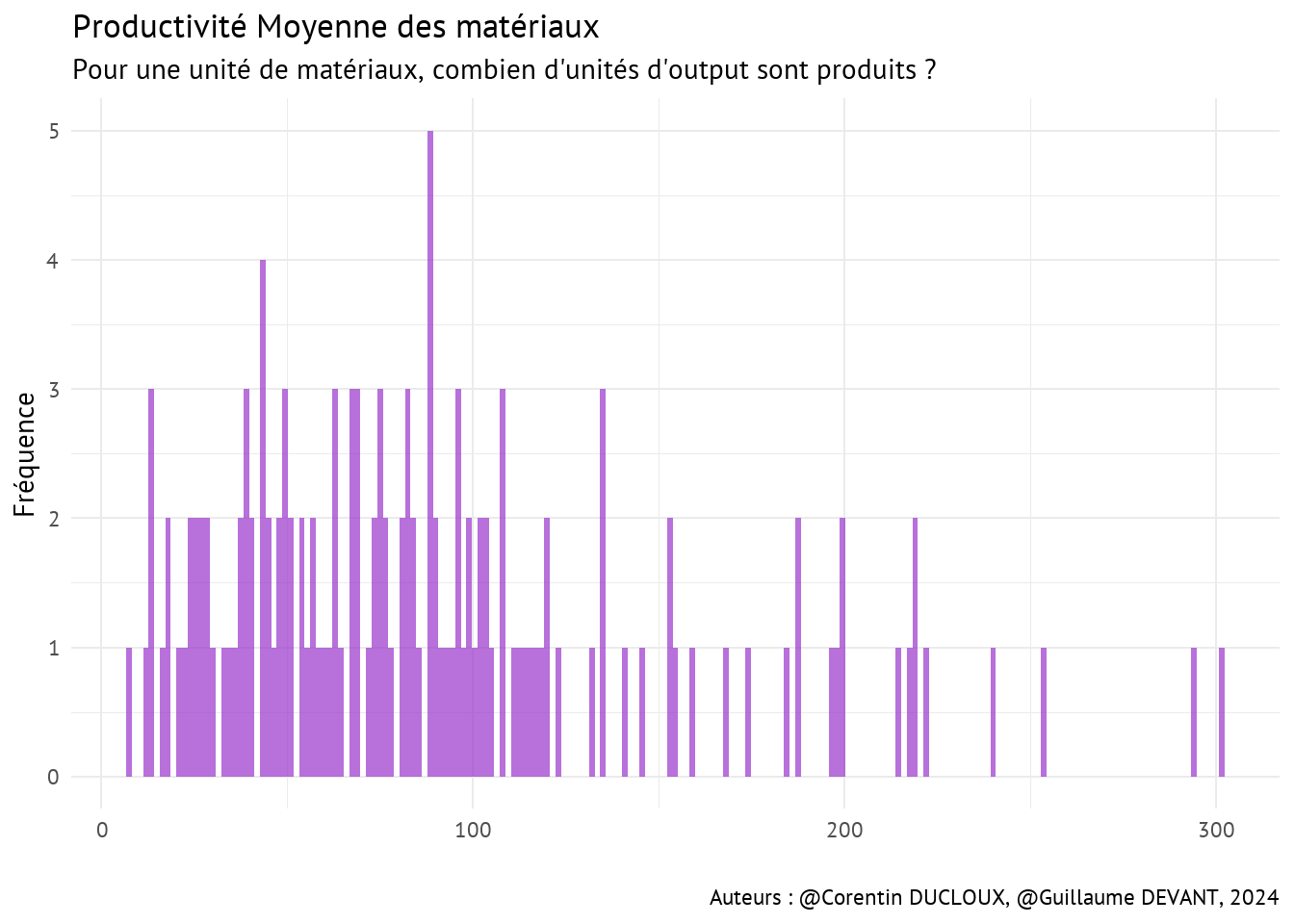

4.1 Productivité moyenne des facteurs de production

La productivité moyenne (

Imaginons que les unités d’output sont des tonnes. Pour chaque input, cela revient en fait à expliquer combien de tonnes sont produites en moyenne par unité de capital, de travail et de matières intermédiaires en 1986 pour chaque producteur de pommes.

Nous obtenons alors respectivement :

apples <- apples |> mutate(

AP_Cap = qOut / qCap,

AP_Lab = qOut / qLab,

AP_Mat = qOut / qMat

)| Productivité Moyenne par Facteur 📋 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Capital — Travail — Matériaux | ||||

| 1.45 | 32.64 | 152.87 | 29.25 | |

| 0.86 | 10.21 | 25.63 | 6.20 | |

| 8.22 | 90.64 | 301.43 | 60.43 | |

Ce tableau, en plus des visualisations qui vont suivre, permet d’établir que les productivités moyennes par facteur sont très différentes selon les producteurs. De plus, on s’aperçoit aussi qu’investir dans un facteur particulier peut être plus intéressant qu’un autre.

C’est particulièrement vrai pour le facteur qMat avec une productivité moyenne minimale de 8.22 unités d’output pour une unité de matériaux et jusqu’à 301.43 unités d’output pour une unité de matériaux.

Attention néanmoins, la productivité moyenne par facteur ne prend pas en compte le coût associé à chaque facteur de production, il est donc tout à fait possible que le facteur qMat ait une productivité moyenne élevée car son coût moyen est lui aussi elevé.

4.2 Corrélations entre les quantités des 3 facteurs de production

| Matrice de corrélation | |||

|---|---|---|---|

| 1.00 | 0.59 | 0.66 | |

| 0.59 | 1.00 | 0.79 | |

| 0.66 | 0.79 | 1.00 | |

Les quantités des 3 facteurs de production sont toutes corrélées positivement.

On s’aperçoit que la corrélation positive la plus importante est entre

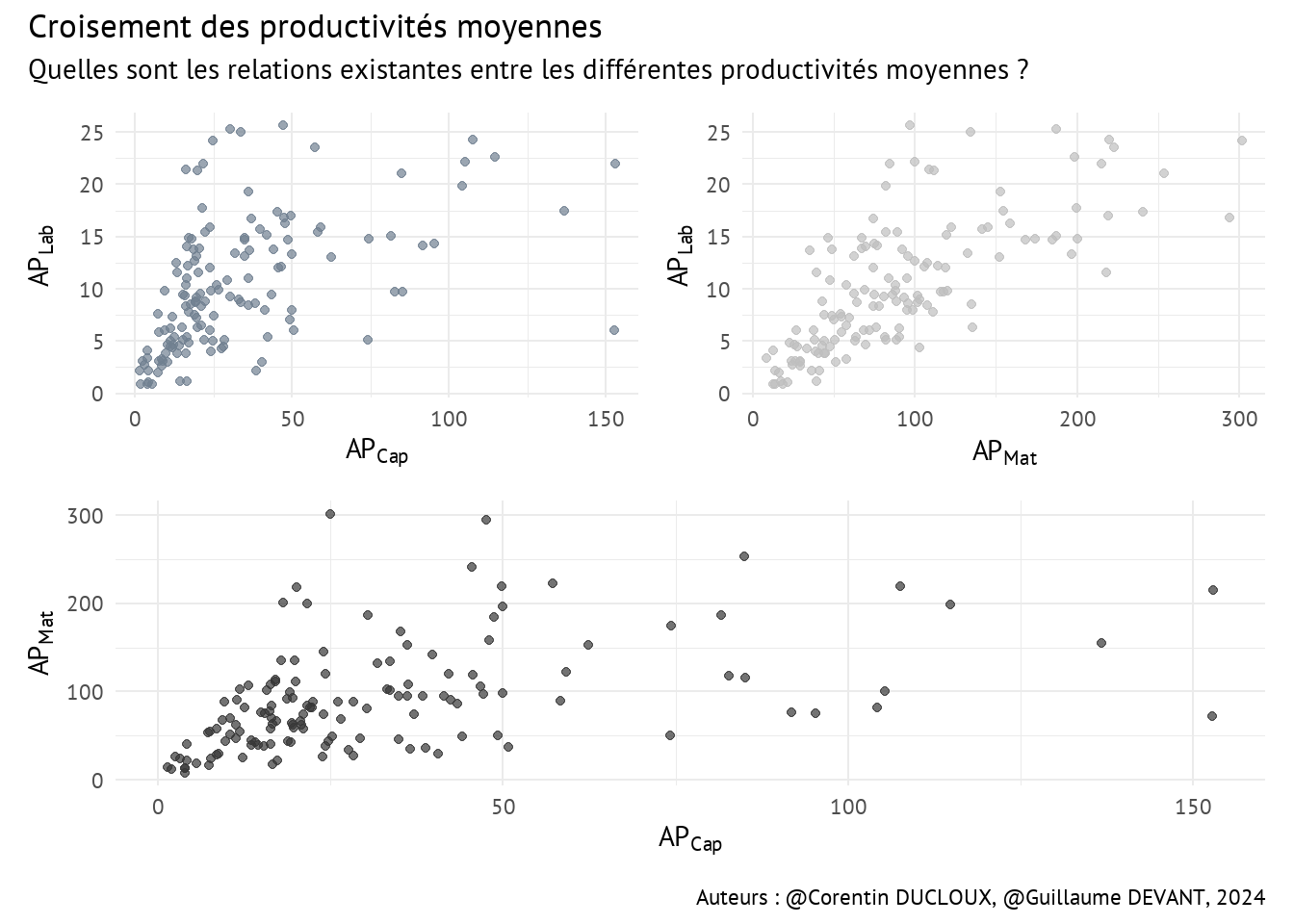

4.3 Corrélations entre les productivités moyennes

Essayons maintenant de comprendre comment les productivités moyennes individuelles sont corrélées :

| Matrice de corrélation | |||

|---|---|---|---|

| 1.00 | 0.51 | 0.46 | |

| 0.51 | 1.00 | 0.73 | |

| 0.46 | 0.73 | 1.00 | |

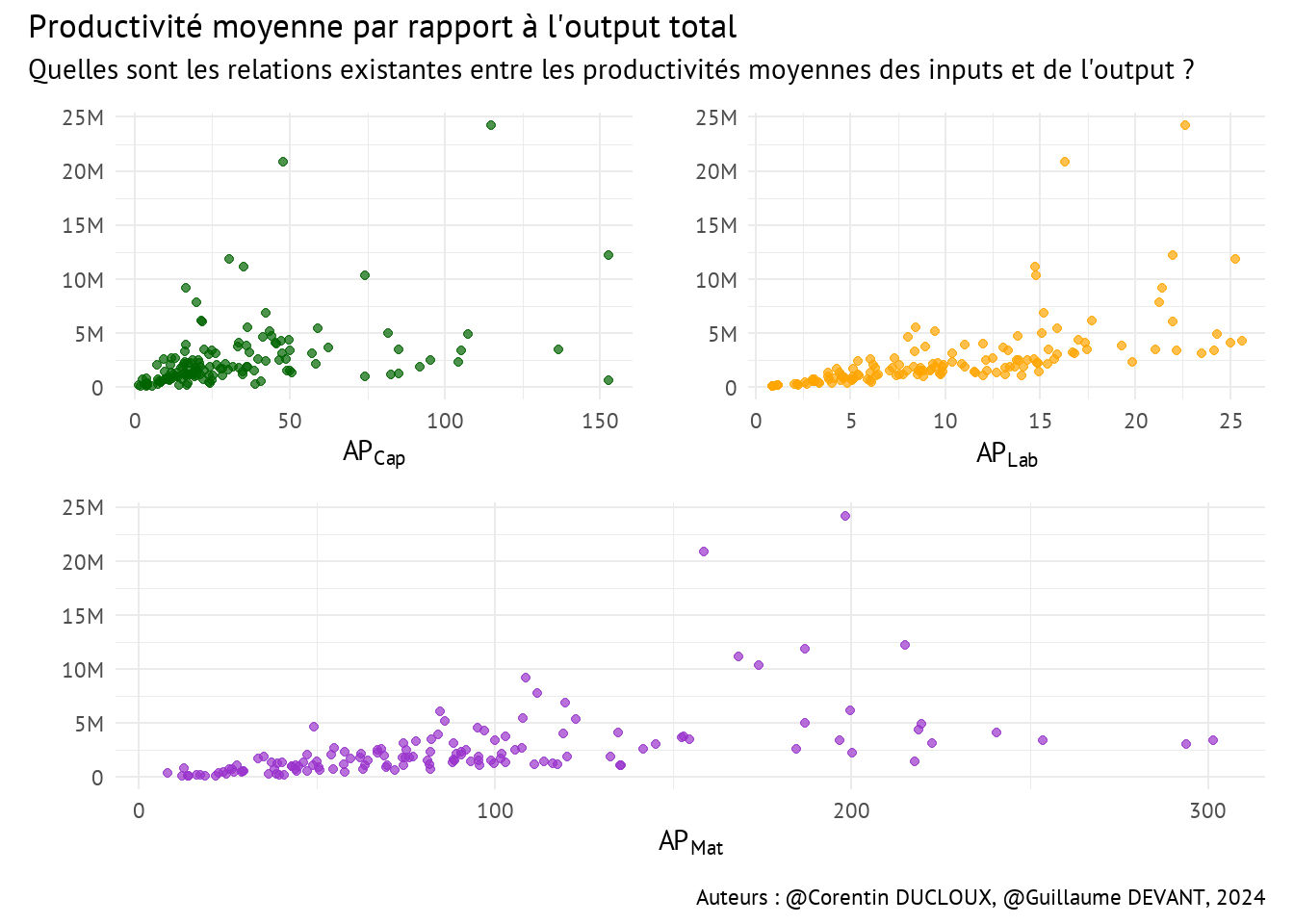

Ces résultats nous suggèrent l’existence de relations positives entre les productivités moyennes des différents facteurs de production dans le processus de production.

Ici, une augmentation de la productivité moyenne du travail peut être associée à une augmentation significative de la productivité moyenne des matériaux, ce qui peut être dû à des facteurs tels que des processus de production plus efficaces ou une meilleure utilisation des ressources de la part du producteur de pommes.

Les représentations des productivités moyennes

- Les valeurs extrêmes dans ces nuages de points nous permettent de distinguer aisément les producteurs efficaces et inefficaces dans l’utilisation des ressources.

4.4 Indices de Paasche, Laspeyres et Fisher

Les productivités moyennes nous donnent une indication facteur par facteur, mais elles ne nous donnent pas nécessairement d’information globale. Dans ce cadre, on peut alors se demander comment agréger des quantités avec une règle ad hoc en un indice synthétique.

3 Indices principaux existent

De plus, la fonction quantityIndex du package micEconIndex a l’intérêt de facilement intégrer les calculs de chaque indice (Voir ci-dessous).

apples <- apples |> mutate(

L_Index = quantityIndex(

prices = c("pCap", "pLab", "pMat"),

quantities = c("qCap", "qLab", "qMat"),

data = apples,

method = "Laspeyres"

),

P_Index = quantityIndex(

prices = c("pCap", "pLab", "pMat"),

quantities = c("qCap", "qLab", "qMat"),

data = apples,

method = "Paasche"

),

F_Index = quantityIndex(

prices = c("pCap", "pLab", "pMat"),

quantities = c("qCap", "qLab", "qMat"),

data = apples,

method = "Fisher"

)

)

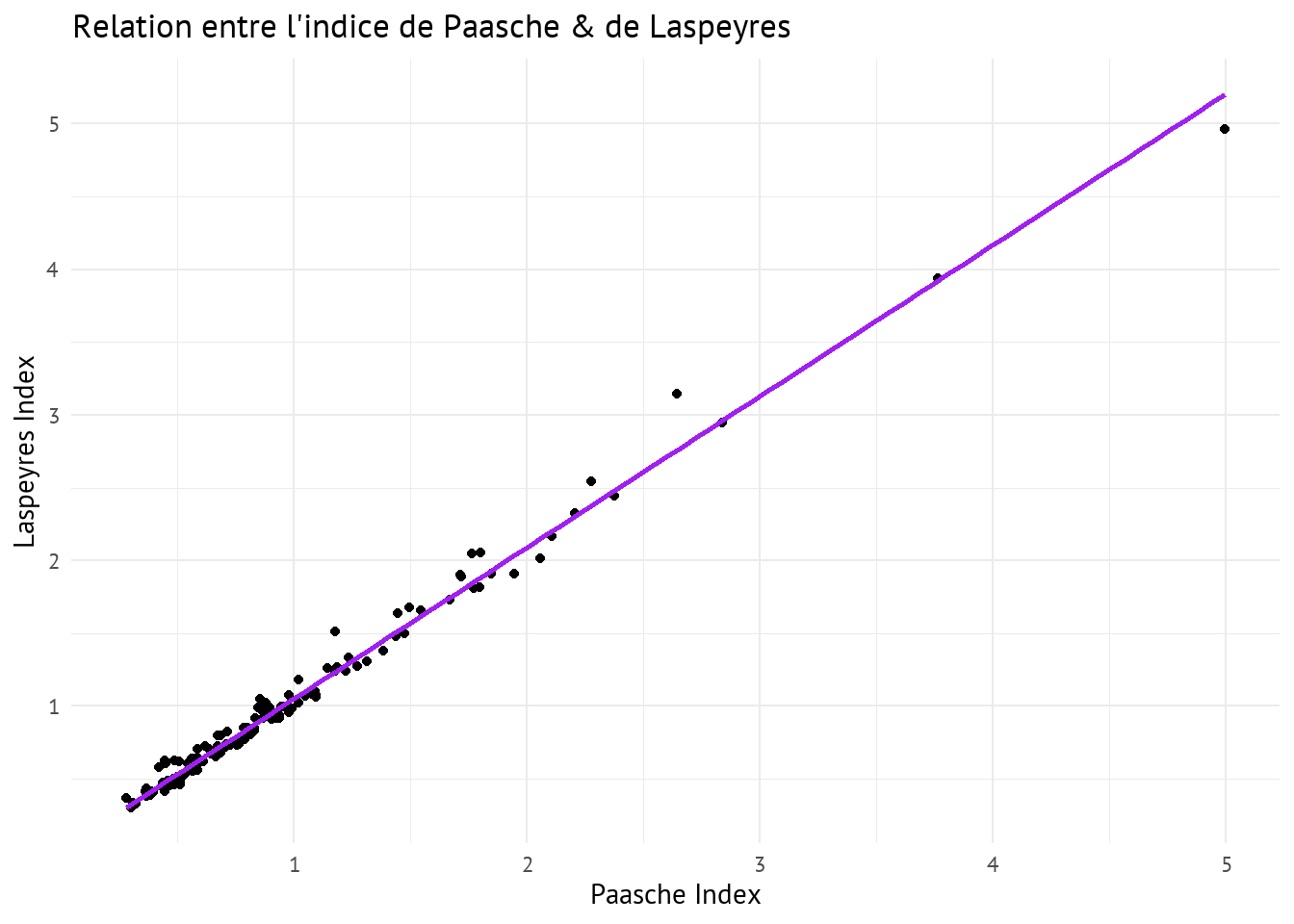

D’après cette visualisation on peut conclure que faire le choix de l’indice de Paasche ou de Laspeyres revient sensiblement à la même interprétation.

Note : Etant donné que l’indice de Fisher est une moyenne géométrique des deux indices, il n’est pas non plus nécessaire de le représenter puisque la relation linéaire entre les deux indices sera presque parfaite dans ce cas.

| Matrice de corrélation | ||||

|---|---|---|---|---|

| 1.00 | 0.51 | 0.46 | 0.11 | |

| 0.51 | 1.00 | 0.73 | 0.36 | |

| 0.46 | 0.73 | 1.00 | 0.23 | |

| 0.11 | 0.36 | 0.23 | 1.00 | |

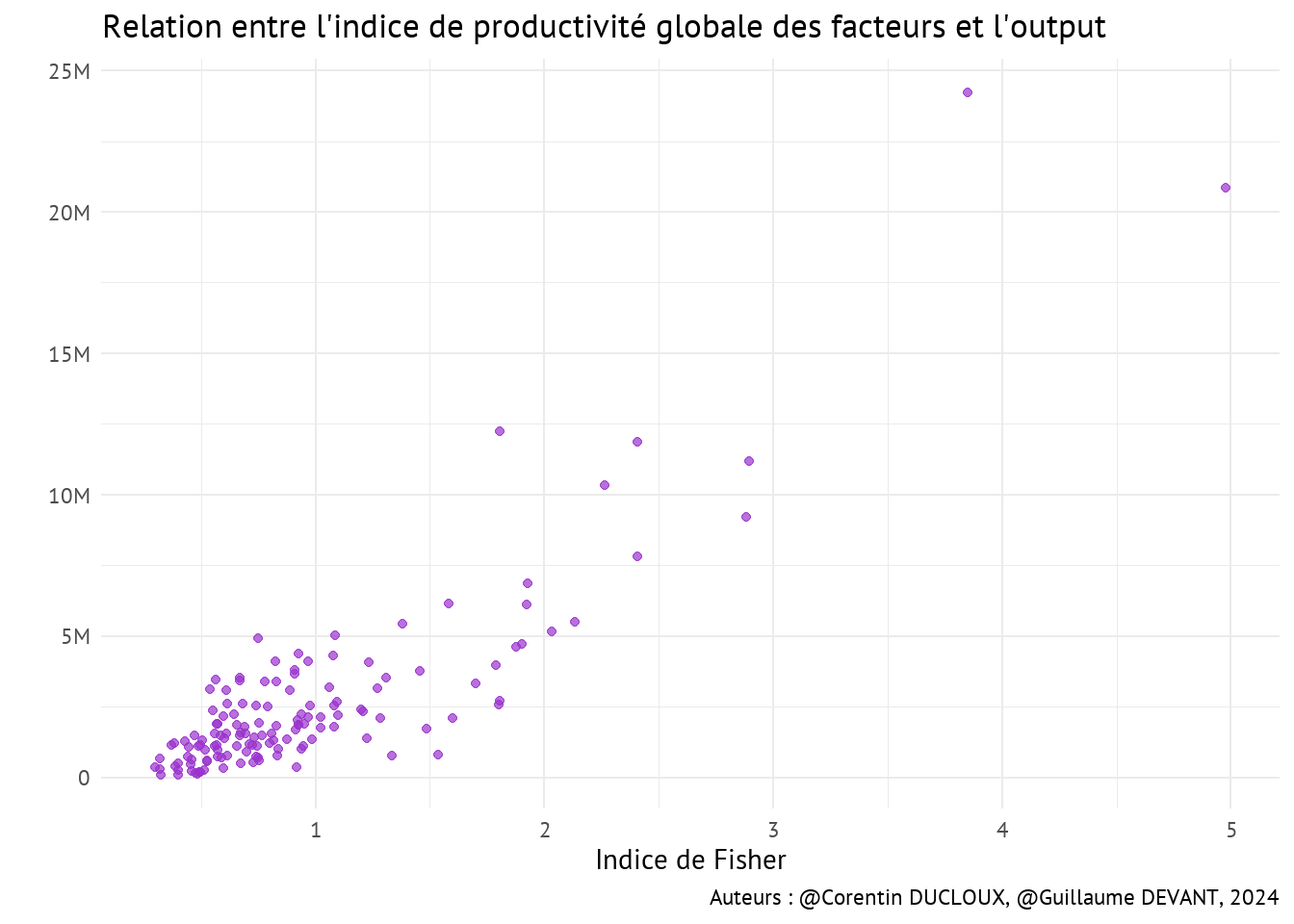

- Ces résultats suggèrent que l’indice de Fisher n’est pas fortement corrélé avec les productivités moyennes individuelles des facteurs de production.

4.5 Productivité globale des facteurs

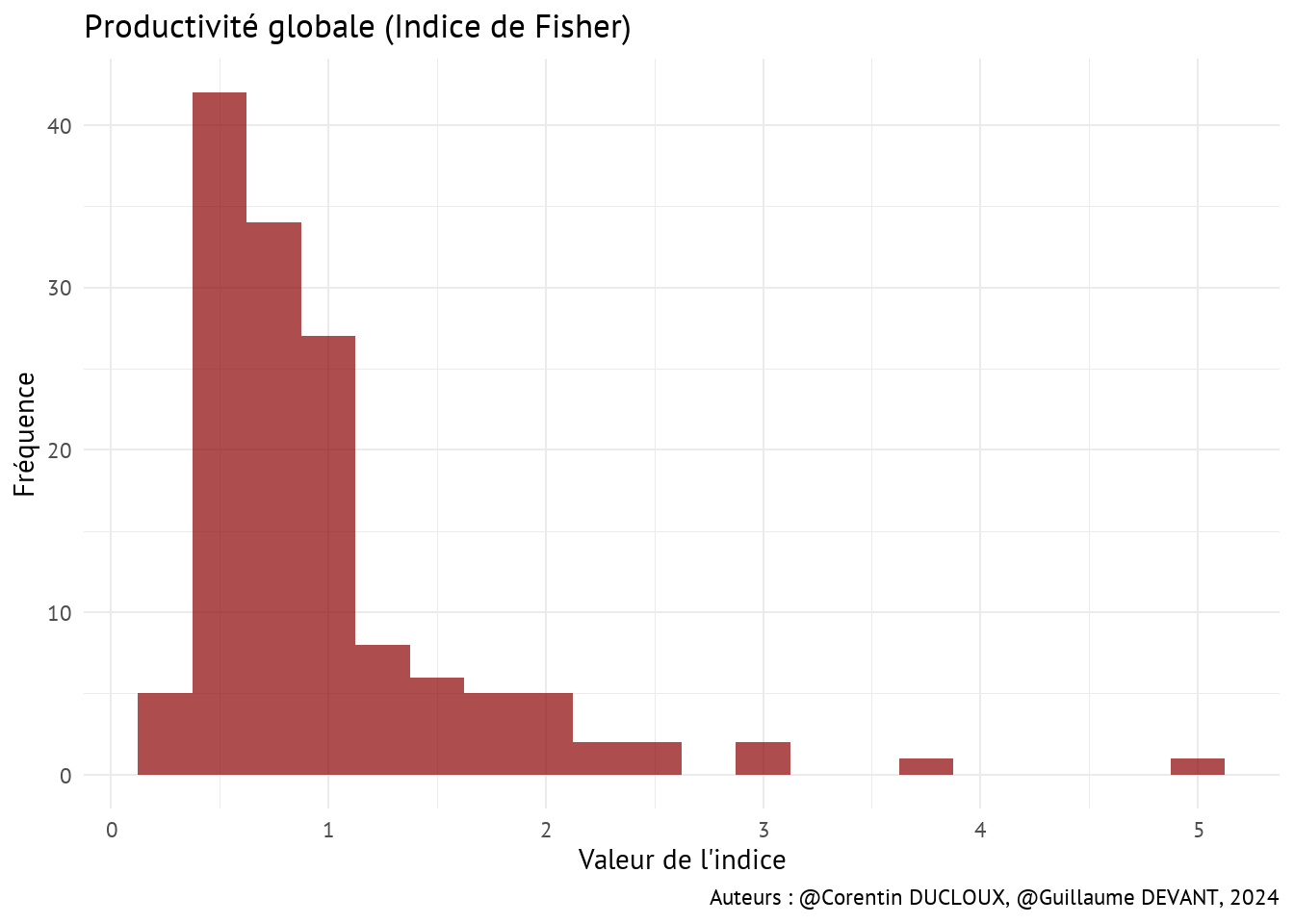

- Dans la section précédente, nous avons montré que les indices donnaient sensiblement les mêmes résultats. Nous avons néanmoins choisi en tant qu’indice de productivité globale des facteurs l’indice de Fisher, étant donné qu’il est une moyenne géométrique de l’indice de Paasche et de celui de Laspeyres.

- De manière intéressante, contrairement aux histogrammes des productivités moyennes de la Section 4.1, la plupart des valeurs que prend l’indice de Fisher sont plus concentrées.

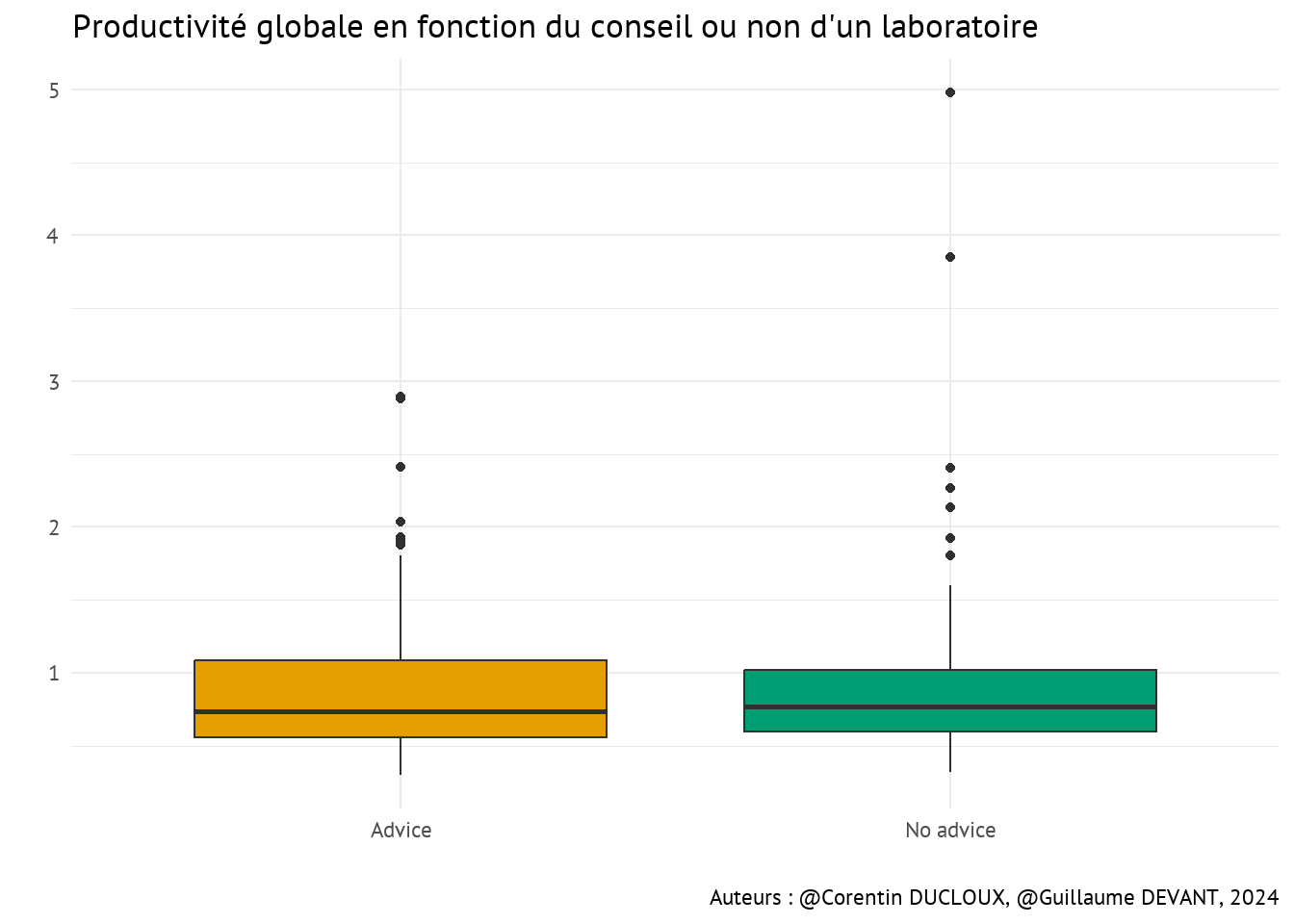

La variable dichotomique adv présente dans notre dataset est définie par :

On pourrait penser que les producteurs qui ont été conseillés par des laboratoires d’agronomie ont un indice de productivité globale plus important que ceux qui ne l’ont pas été.

Vérifions-le graphiquement et statistiquement

- En moyenne, il semble ne pas y avoir de différence de productivité globale lorsque le producteur est conseillé. En effet, la productivité moyenne avec conseil est égale à 0.95 tandis que la productivité moyenne sans conseil est quant à elle égale à 1.

On peut aussi s’assurer que les moyennes sont significativement différentes en faisant un test de Student bilatéral :

5 Analyse exploratoire

5.1 Analyse en composantes principales

L’analyse en composantes principales (ACP) que nous nous apprêtons à faire est justifiée dans notre contexte car nous n’avons que des variables numériques.

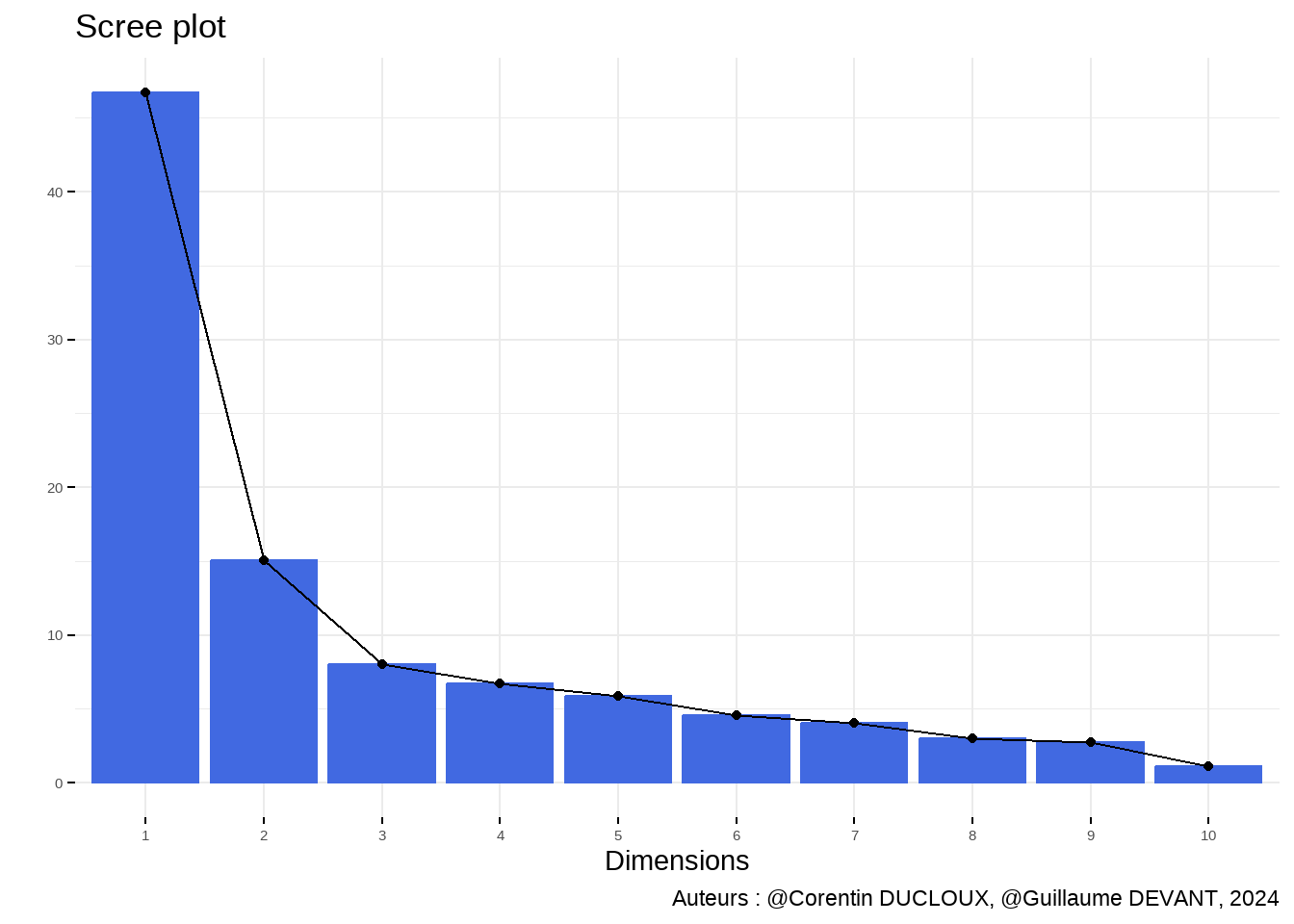

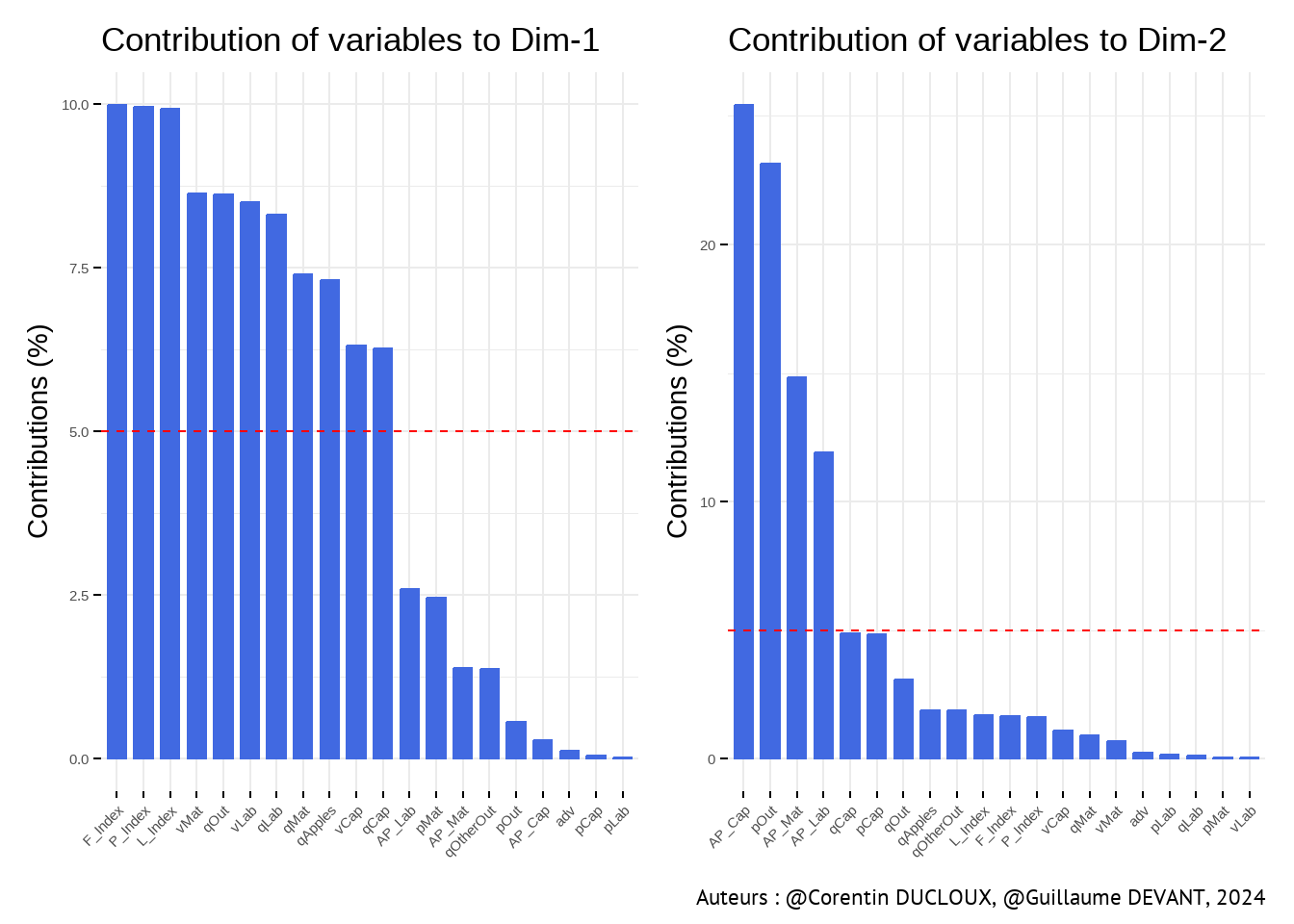

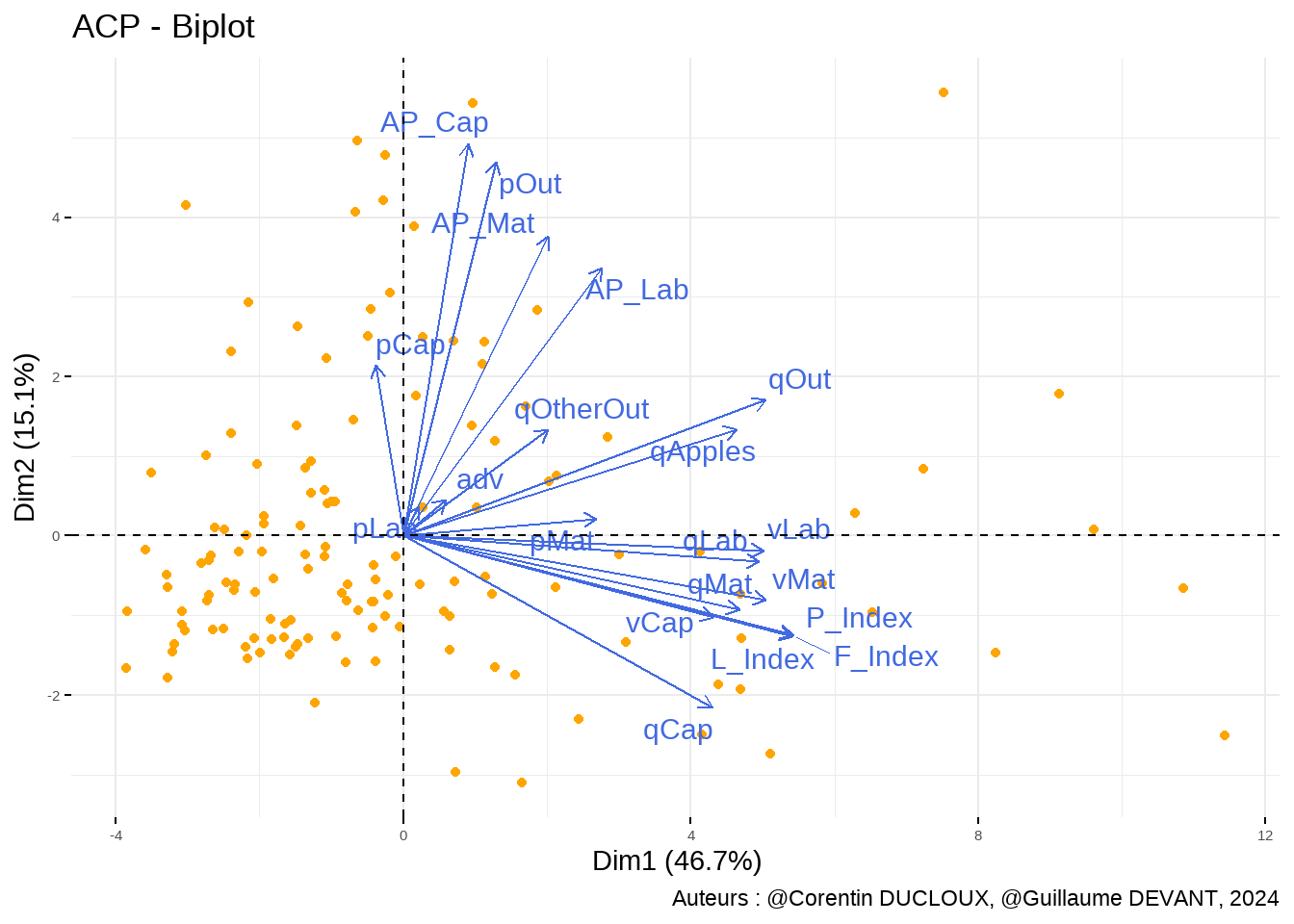

Les deux premiers axes concentrent 60% de la variance. Nous allons dès lors limiter notre ACP à l’étude de ces axes.

Axe 1

F_Index,P_Index,L_Index), ainsi que les quantités (qOut,qLab,qCap,qMat) et les coûts des 3 facteurs de production (vMat,vLab,vCap).Axe 2

AP_Cap,AP_Mat,AP_Lab) et prix de vente de la production (pOut)

Dans notre ACP, on ne constate pas de variables qui sont fortement opposées. Elle permet néanmoins de mettre en avant le lien entre les quantités des facteurs de production et leur valeur. On observe également que le prix de vente est étroitement lié avec les productivités moyennes.

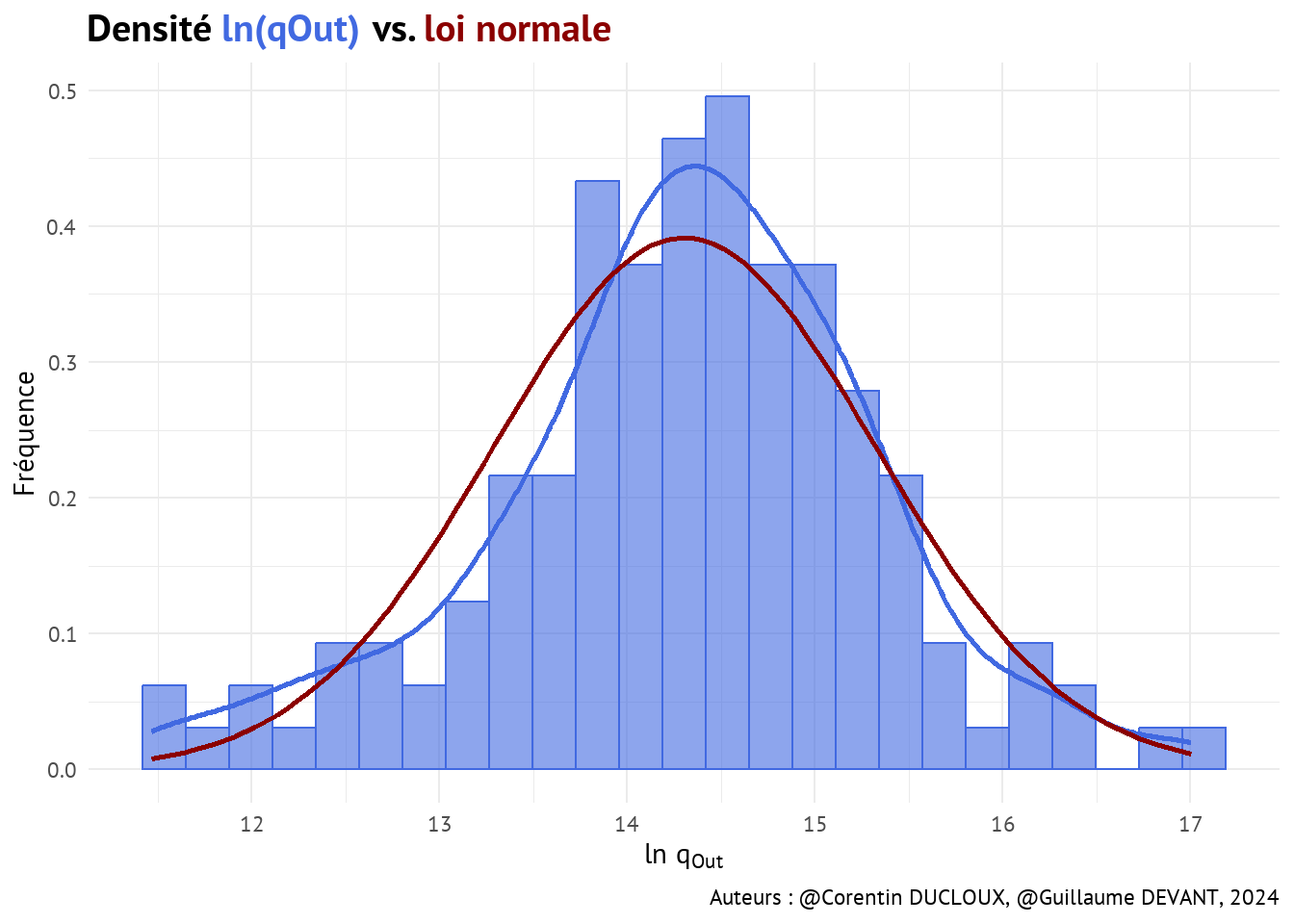

5.2 Bonus : La répartition de qOut

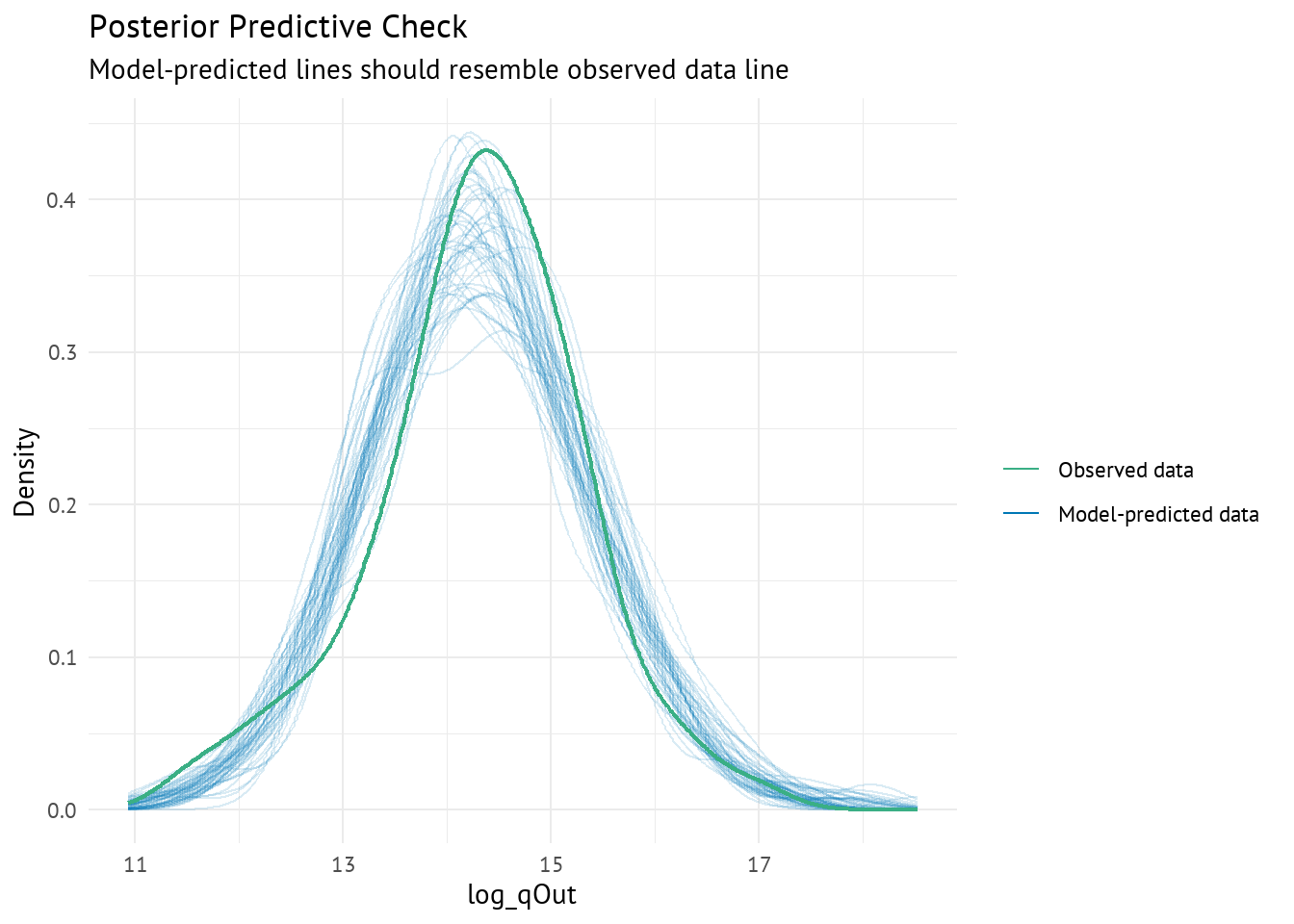

Lorsque l’on s’intéresse à la distribution de qOut et que l’on met ces valeurs en logarithme, on remarque une distribution proche d’une loi normale. Cette observation est confirmée par le test de Shapiro effectué ci-dessous.

ln(qOut) suivent une distribution normale avec une

6 Fonctions de production

Une fonction de production représente la relation entre les quantités des différents facteurs de production utilisés (ici

qCap,qLab,qMat) et la quantité de production obtenue (iciqOut).

6.1 Fonction de production linéaire

- La fonction de production linéaire dans notre cas s’écrit donc sous la forme :

On a pu constater un lien indéniable entre la quantité produite (qOut) et les productivités moyennes. On peut alors légitimement penser qu’il existe une relation entre la quantité produite et les quantités des facteurs de production.

Avant de s’aventurer dans des formes fonctionnelles plus complexes, commençons par utiliser une simple fonction de production linéaire.

linreg_prod <- lm(qOut ~ qCap + qLab + qMat, data = apples)| Fonction de production linéaire | |||||

|---|---|---|---|---|---|

Variable dépendante : qOut |

|||||

| Description | Coefficients | Ecart Type | Pvalues | Significativité | |

|

−1,615,978.639 | +/- 231771.709 | 0 | ||

|

1.788 | +/- 1.995 | 0.372 | ||

|

11.831 | +/- 1.272 | 0 | ||

|

46.668 | +/- 11.234 | 0 | ||

| Observations : 140 | |||||

Le coefficient associé à

qCapest de 1.788, mais il n’est pas statistiquement significatif, ce qui suggère que la quantité de capital n’a pas une influence significative sur la production totale.Le coefficient associé à

qLabest de 11.831 avec un niveau de significativité très élevé, ce qui signifie que pour chaque unité supplémentaire de travail utilisée, la production totale augmente en moyenne de 11.831 unités, ceteris paribus. Cela revèle une fois de plus l’influence importante de la quantité de travail sur la quantité d’output.Le coefficient associé à

qMatest de 46.668 avec un niveau de significativité très élevé, ce qui indique que pour chaque unité supplémentaire de matériaux utilisés, la production totale augmente en moyenne de 46.668 unités, ceteris paribus.

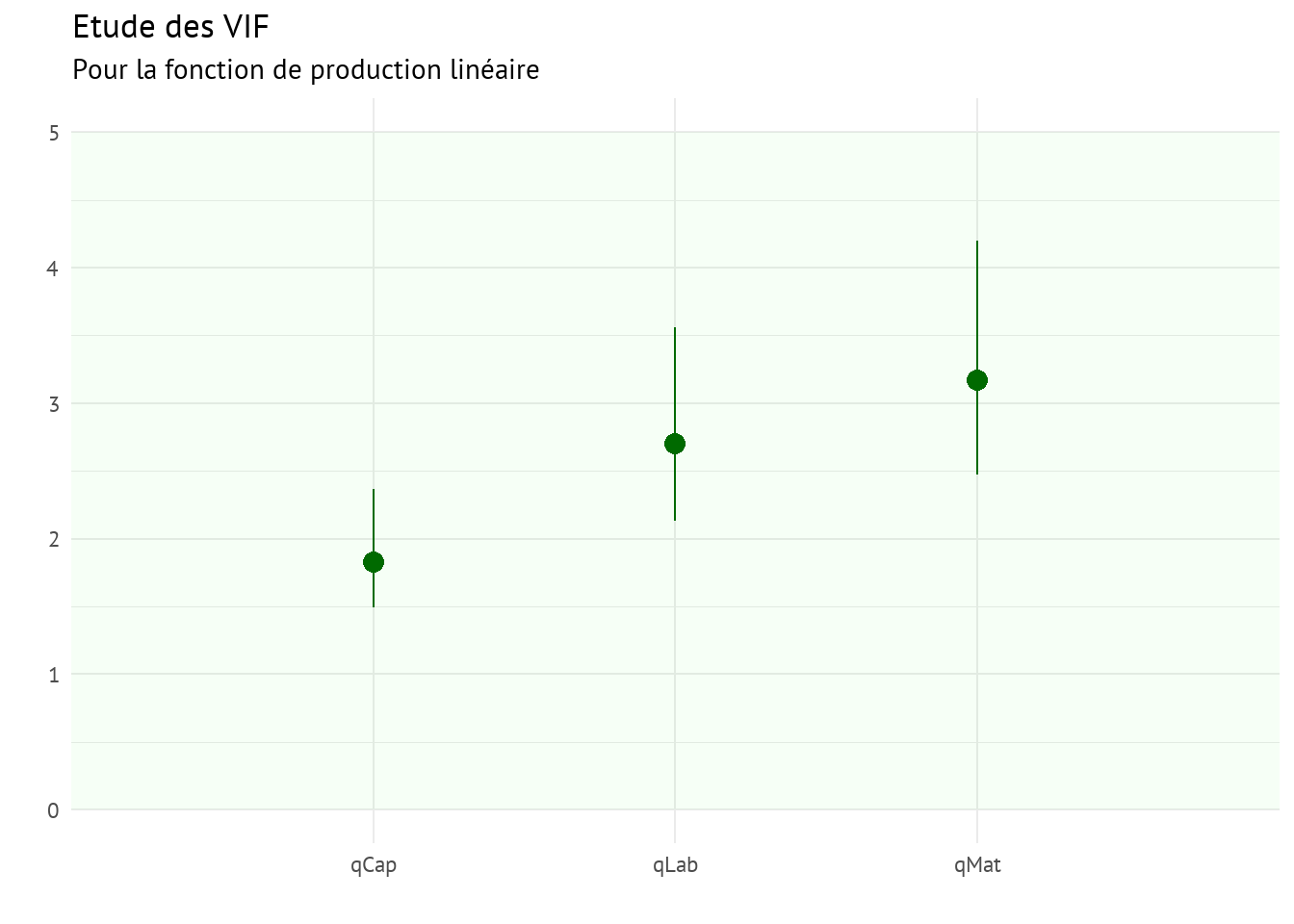

La multicolinéarité est un problème qui survient lorsque certaines variables explicatives du modèle mesurent le même phénomène.

Une multicolinéarité importante peut s’avérer problématique, car elle peut augmenter la variance des coefficients de régression et ainsi les rendre instables.

Les VIF (Variance Inflation Factor) estiment de combien la variance d’un coefficient est augmentée en raison d’une relation linéaire avec d’autres prédicteurs.

- Ici, les VIF sont faibles

6.1.1 Spécification de la forme fonctionnelle

On peut utiliser un RESET test pour vérifier si la forme fonctionnelle linéaire est la bonne spécification.

Malgré un

- Les rendements d’échelle sont fixés comme constants dans la forme fonctionnelle.

- Elle ne permet pas d’évaluer les possibilités de substitution entre les trois facteurs de production.

6.2 Fonction de production Cobb-Douglas

- La fonction de production Cobb-Douglas dans notre cas s’écrit donc sous la forme :

On peut aussi facilement linéariser la fonction pour pouvoir la préparer à une procédure lm, dès lors on obtient :

Le package micEcon propose néanmoins l’estimation d’une fonction de production Cobb-Douglas grâce à la fonction translogEst et l’argument linear = TRUE1.

cd_prod <- translogEst(

"qOut",

c("qCap", "qLab", "qMat"),

data = apples,

linear = TRUE

)| Fonction de production Cobb-Douglas | |||||

|---|---|---|---|---|---|

Variable dépendante : ln(qOut) |

|||||

| Description | Coefficients | Ecart Type | Pvalues | Significativité | |

|

−2.064 | +/- 1.313 | 0.118 | ||

|

0.163 | +/- 0.087 | 0.064 | ||

|

0.676 | +/- 0.154 | 0 | ||

|

0.627 | +/- 0.126 | 0 | ||

| Observations : 140 | |||||

Dans le cadre de cette régression, étant donné que le modèle est sous forme

qCapinduit un changement de 0.163% deqOut, ceteris paribus.qLabinduit un changement de 0.676% deqOut, ceteris paribus.qMatinduit un changement de 0.627% deqOut, ceteris paribus.

Note : les coefficients sont significatifs au seuil de 10% pour

qCap, 1% pourqLabet 1% pourqMat.

- Le

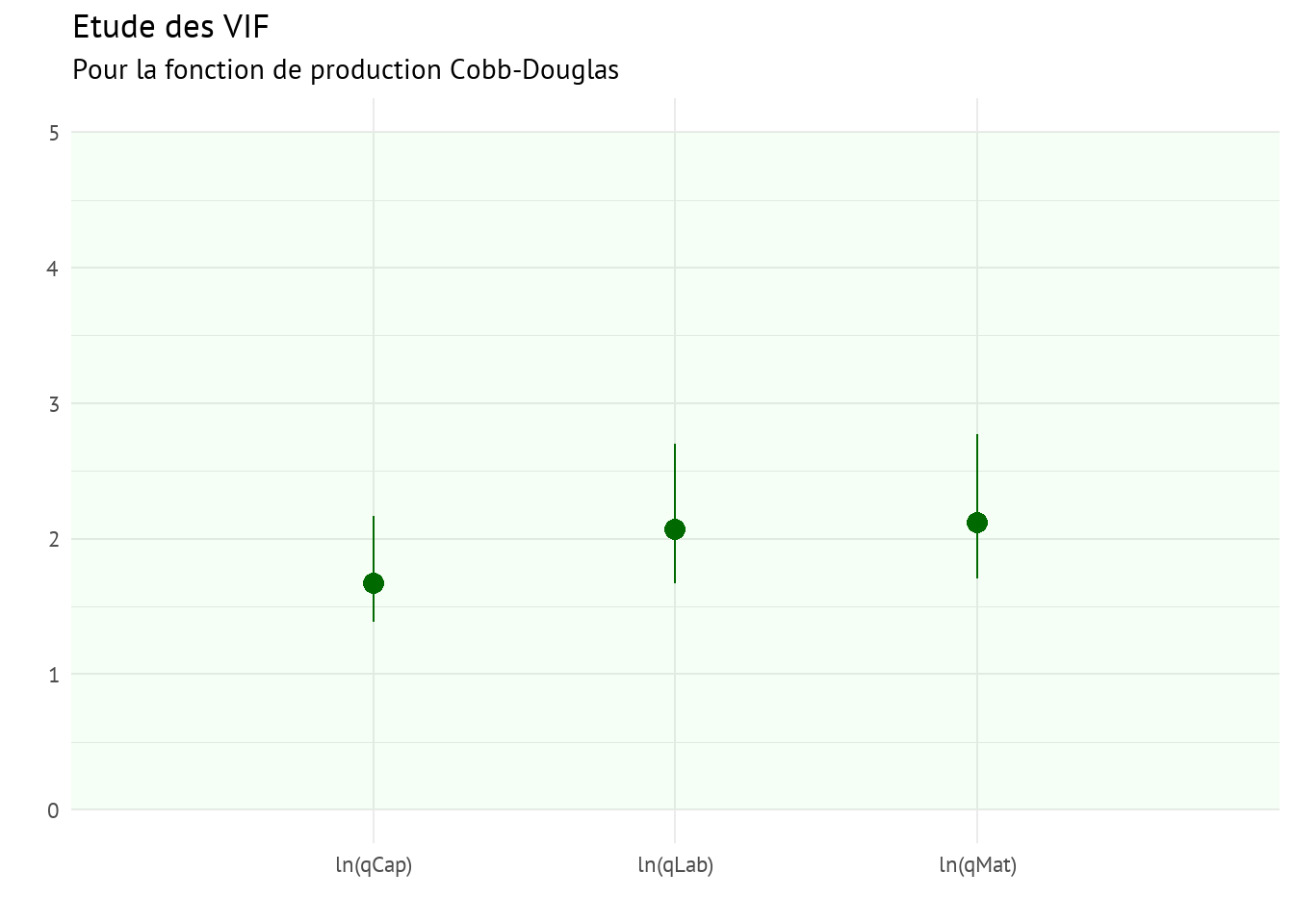

Comme dans la fonction de production linéaire, il ne semble pas y avoir de problème de multicolinéarité ici.

6.2.1 Rendements d’échelle

On l’a vu ci-dessus, les exposants

- Grâce à ces coefficients estimés, on peut déterminer les rendements d’échelle.

Décroissants si

Constants si

Croissants si

alpha <- cd_prod$coef[2] |> unname()

beta <- cd_prod$coef[3] |> unname()

gamma <- cd_prod$coef[4] |> unname()

return_to_scale <- alpha + beta + gammaOn trouve que

Ces rendements d’échelle croissants sont souvent le résultat de coûts fixes élevés (voir la Section 3.1 pour s’en convaincre).

Une implication de ce résultat est que des installations de production à grande échelle ont tendance à être plus efficaces que des installations à petite échelle.

Intéressons-nous à l’élasticité de substitution, qui mesure la facilité avec laquelle un input peut être substitué par un autre.

Si l’elasticité de substitution n’est pas empiriquement estimable pour la Cobb-Douglas, celle-ci suppose implicitement que l’élasticité de substitution de Allen est égale à un, soit

Cela implique une substitution parfaite entre les facteurs de production

6.2.2 Productivité marginale des inputs

La productivité marginale se réfère à la variation de la production totale résultant d’une petite variation d’un facteur de production spécifique, toutes choses égales par ailleurs.

En d’autres termes, il s’agit de la quantité supplémentaire d’output qu’une entreprise peut produire en utilisant une unité supplémentaire d’un facteur de production donné, tout en maintenant constantes les quantités des autres facteurs de production.

Nous obtenons alors respectivement :

On peut facilement calculer ces productivités marginales avec la fonction cobbDouglasDeriv.

cd_prod_margProducts <- cobbDouglasDeriv(

c("qCap", "qLab", "qMat"),

data = apples, coef = coef(cd_prod)[1:4],

coefCov = vcov(cd_prod)[1:4, 1:4]

)Cobb-Douglas- Par exemple, pour le producteur 1 :

- L’augmentation d’une unité de capital tout en maintenant constant le niveau de travail et de matériaux entraînera une augmentation de 6.23 unités d’output.

- L’augmentation d’une unité de travail tout en maintenant constant le niveau de capital et de matériaux entrainera une augmentation de 6.03 unités d’output.

- L’augmentation d’une unité de matériaux tout en maintenant constant le niveau de travail et de capital entrainera une augmentation de 59.09 unités d’output.

On remarque dans ce modèle que la productivité marginale des matériaux est supérieure à celle du capital et du travail pour tous les producteurs. De plus, aucune productivité marginale n’est négative, c’est à dire que rajouter des quantités de n’importe quel input sans augmenter les autres résultera toujours en une augmentation de la production.

6.3 Fonction de production quadratique

- La fonction de production quadratique dans notre cas s’écrit donc sous la forme :

✅ Avantages :

- La fonction de production quadratique va permettre d’ajouter des termes quadratiques et des effets d’interaction, rendant la modélisation plus robuste.

❌ Inconvénients :

- L’ajout de termes supplémentaires implique plus de complexité et de coefficients à estimer

quad_prod <- quadFuncEst(

"qOut",

c("qCap", "qLab", "qMat"),

data = apples

)| Fonction de production quadratique | |||||

|---|---|---|---|---|---|

Variable dépendante : qOut |

|||||

| Description | Coefficients | Ecart Type | Pvalues | Significativité | |

|

−291,113.132 | +/- 361461.083 | 0.422 | ||

|

5.27 | +/- 4.403 | 0.234 | ||

|

6.077 | +/- 3.185 | 0.059 | ||

|

14.303 | +/- 24.057 | 0.553 | ||

|

0.00005 | +/- 0 | 0.176 | ||

|

−0.00003 | +/- 0 | 0.041 | ||

|

−0.00004 | +/- 0 | 0.778 | ||

|

−0.00003 | +/- 0 | 0.141 | ||

|

0.0004 | +/- 0 | 0 | ||

|

−0.002 | +/- 0.001 | 0.036 | ||

| Observations : 140 | |||||

Le coefficient associé à

qCapest de 5.27, mais il n’est pas statistiquement significatif, ce qui suggère que la quantité de capital n’a pas une influence significative sur la production totale dans ce modèle.Le coefficient associé à

qLabest de 6.077 avec un niveau de significativité assez faible, ce qui signifie que pour chaque unité supplémentaire de travail utilisée, la production totale augmente en moyenne de 6.077 unités, toutes choses égales par ailleurs.Le coefficient associé à

qMatest de 14.303, mais il n’est pas statistiquement significatif, ce qui suggère que la quantité de matériaux n’a pas une influence significative sur la production totale dans ce modèle.Le coefficient associé à l’effet d’interaction entre les quantités de capital et de travail (

qCap×qLab) est négatif et significatif au seuil de 5%. Cela suggère que l’interaction entre ces 2 facteurs a un effet négatif sur la production.Le coefficient associé à l’effet d’interaction entre les quantités de tavail et de matériaux (

qLab×qMat) est positif et significatif au seuil de 1%. Cela suggère que l’interaction entre ces 2 facteurs a un effet positif sur la production.Enfin, le coefficient associé à l’effet quadratique des matériaux (

qMat²) est statistiquement significatif au seuil 5% et possède une valeur négative, ce qui suggère une courbe de rendement d’échelle décroissante pour les matériaux, indiquant que l’augmentation de la quantité de matériaux pourrait initialement augmenter la production, mais à un rythme décroissant.

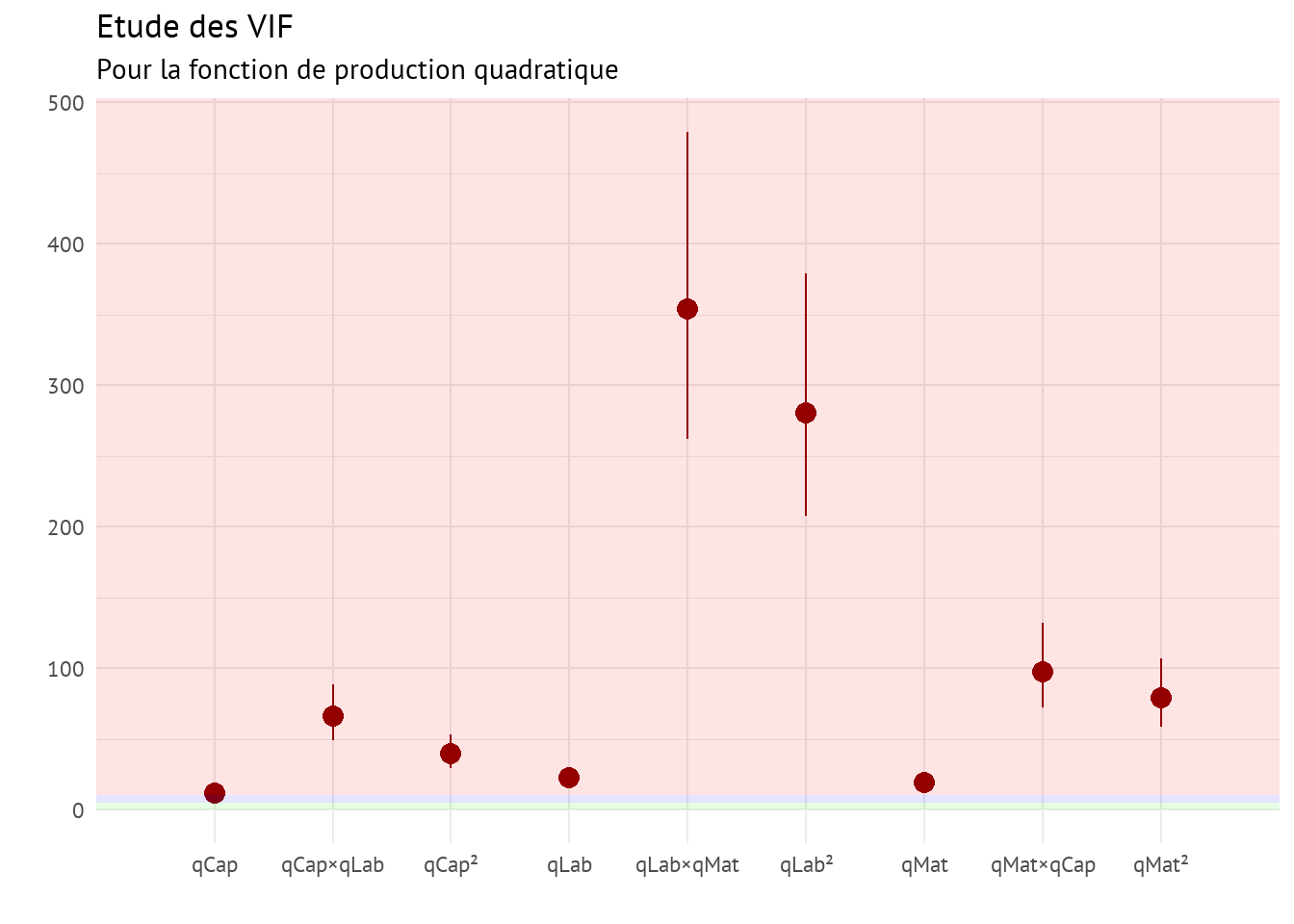

Les valeurs de VIF sont ici extrêmement élevées. La forme fonctionnelle du modèle avec interactions et effets quadratiques entraîne naturellement ces forts problèmes de multicolinéarité.

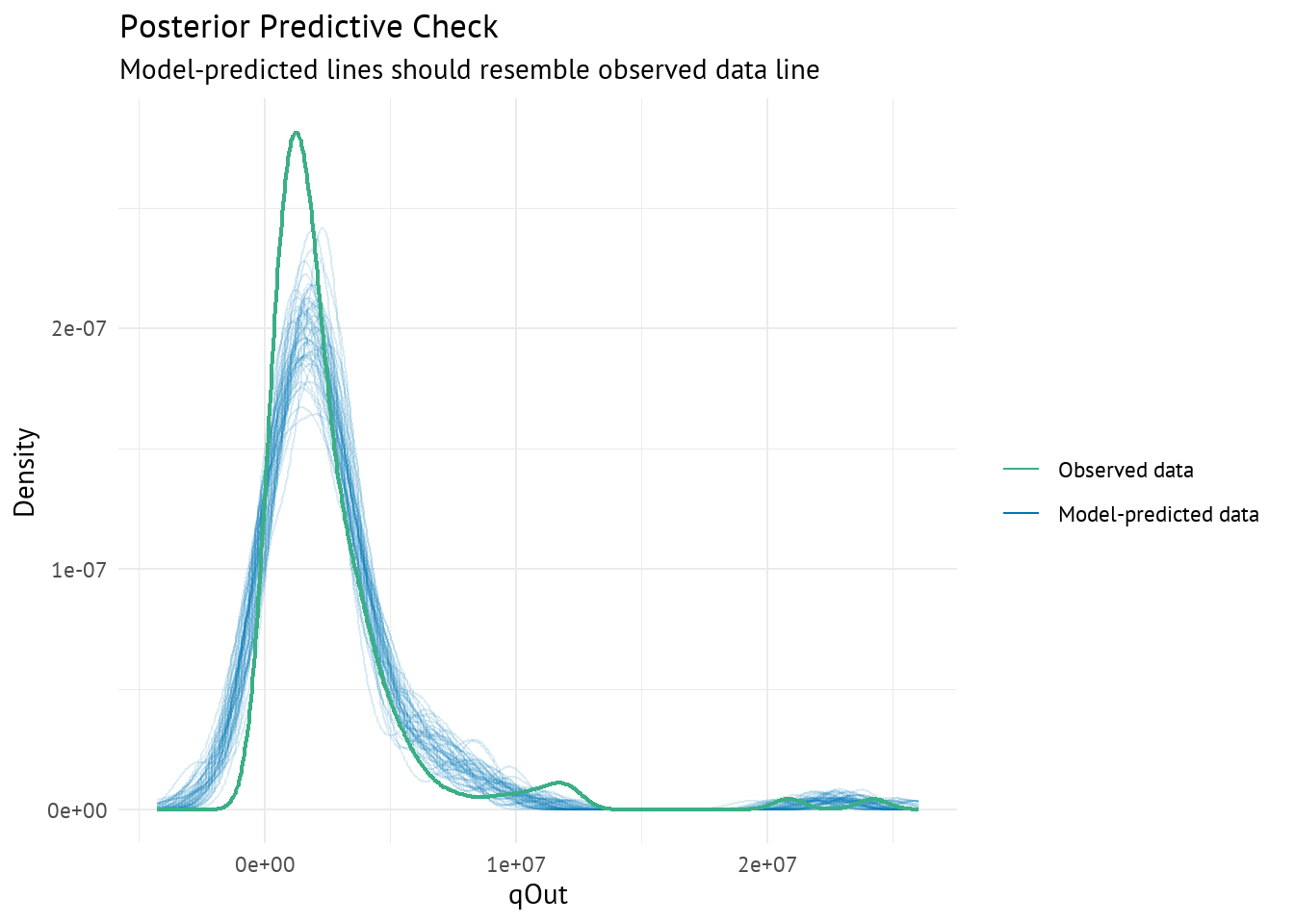

On semble être dans une situation de surapprentissage, en effet le modèle s’ajuste trop par rapport aux données sur lesquelles il a été entrainé, il généralise donc mal et est très sensible au bruit.

6.3.1 Productivité marginale des inputs

quad_prod_margProducts <- quadFuncDeriv(

c("qCap", "qLab", "qMat"),

data = apples,

coef = coef(quad_prod),

coefCov = vcov(quad_prod)

)quadratiqueCette fois on remarque qu’il existe des productivités marginales négatives. Prenons l’exemple du producteur 1. Si celui-ci décide d’ajouter une unité de capital en maintenant les autres inputs constants (travail et matériaux), alors sa production va diminuer de 3.07 unités.

6.4 Fonction de production Translog

- La fonction de production Translog dans notre cas s’écrit donc sous la forme :

translog_prod <- translogEst(

"qOut",

c("qCap", "qLab", "qMat"),

data = apples

)| Fonction de production Translog | |||||

|---|---|---|---|---|---|

Variable dépendante : ln(qOut) |

|||||

| Description | Coefficients | Ecart Type | Pvalues | Significativité | |

|

−4.146 | +/- 21.359 | 0.846 | ||

|

−2.307 | +/- 2.288 | 0.315 | ||

|

1.993 | +/- 4.566 | 0.663 | ||

|

2.232 | +/- 3.763 | 0.554 | ||

|

−0.026 | +/- 0.208 | 0.902 | ||

|

0.562 | +/- 0.291 | 0.056 | ||

|

−0.41 | +/- 0.235 | 0.084 | ||

|

−1.164 | +/- 0.679 | 0.089 | ||

|

0.658 | +/- 0.428 | 0.126 | ||

|

−0.504 | +/- 0.435 | 0.249 | ||

| Observations : 140 | |||||

Conséquence : L’estimation par moindres carrés ordinaires d’une forme flexible comme la fonction Translog donne des résultats assez médiocres.

En effet, seulement 3 coefficients sont significatifs au seuil de 10% :

ln(qCap)×ln(qLab)ln(qCap)×ln(qMat)ln(qLab²)Le

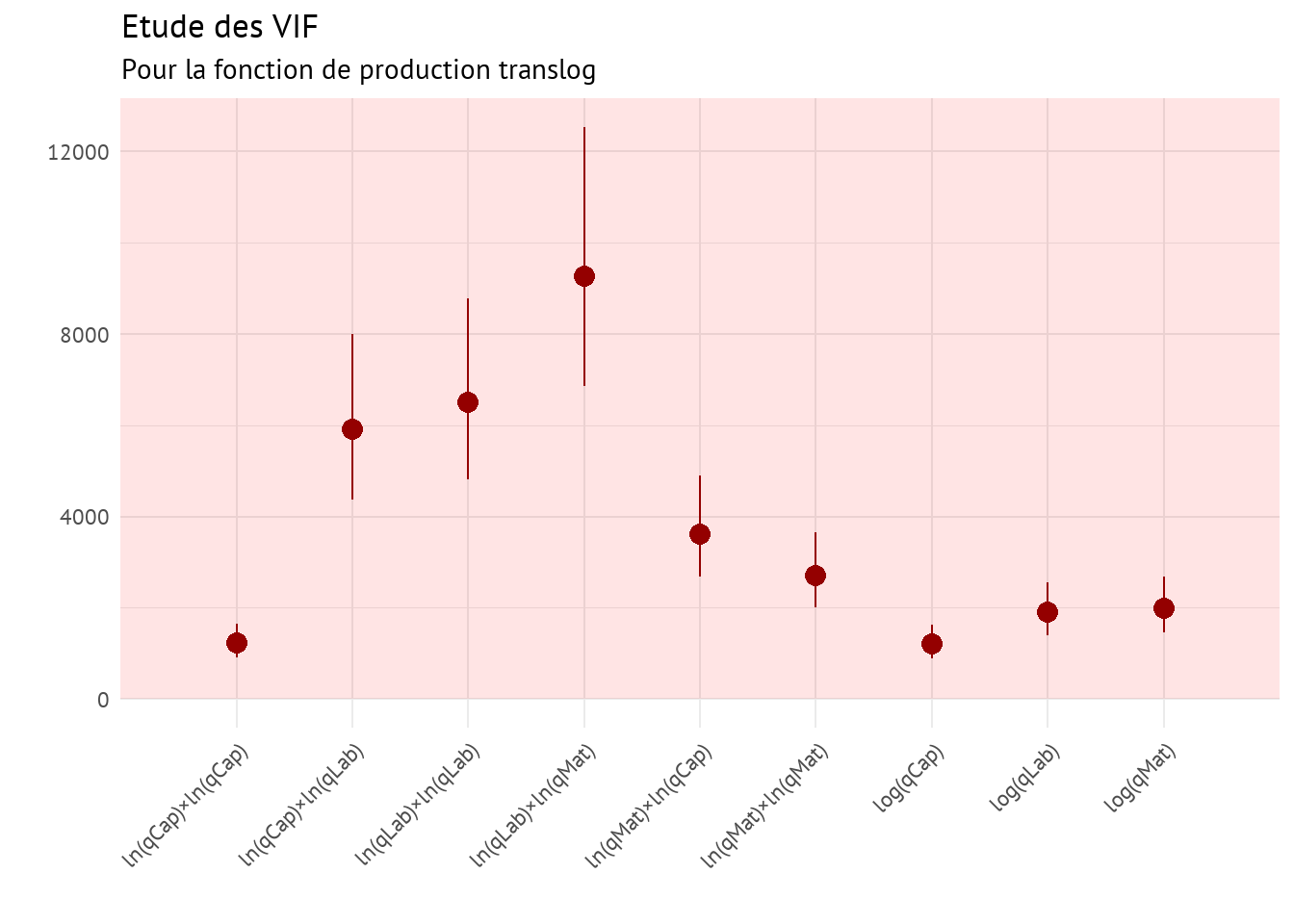

En utilisant une fonction de production Translog, on aggrave considérablement les problèmes de multicolinéarité, rendant les valeurs de VIF encore plus importantes que dans le cas de la fonction de production quadratique.

6.4.1 Quel modèle préférer ?

Le test de rapport de vraisemblance est un test d’hypothèse qui compare l’adéquation de l’ajustement de deux modèles afin de déterminer celui qui offre le meilleur ajustement.

Dans notre cas, on veut comparer le modèle Cobb-Douglas et le modèle Translog.

Les hypothèses du test sont les suivantes :

La statistique de test est

6.4.2 Coût marginal de la production

Le coût marginal correspond à la fabrication d’une unité supplémentaire d’output (qOut).

La fonction translogProdFuncMargCost nous permet d’estimer ces coûts marginaux dans le cadre d’une fonction de production Translog.

Si le coût marginal est très proche de 0, cela signifie que produire plus ne coûte que très peu cher au producteur. On s’attend donc à ce que les installations qui produisent le plus de pommes aient un coût marginal

Si le coût marginal est

Si le coût marginal est

pOutqu’il peut obtenir et son coût marginal pour décider si il doit ou non produire davantage.

margCost <- translogProdFuncMargCost(

yName = "qOut",

xNames = c("qCap", "qLab", "qMat"),

wNames = c("pCap", "pLab", "pMat"),

data = apples, coef = coef(translog_prod)

)6.4.3 Vérification des conditions de régularité

En premier lieu, on peut vérifier la monotonie de la fonction.

mono <- translogCheckMono(

c("qCap", "qLab", "qMat"),

data = apples,

coef = coef(translog_prod),

increasing = TRUE

)qCap, qLab, qMat, dans 65,7% des observations.

En second lieu, on peut vérifier si la fonction de production est quasi-concave.

La quasi-concavité garantit que la production réagit de manière décroissante aux augmentations marginales des inputs. Autrement dit, une augmentation marginale d’un input entraîne une augmentation marginale de la production qui décroît au fur et à mesure que cet input augmente.

curv <- translogCheckCurvature(

c("qCap", "qLab", "qMat"),

data = apples,

coef = coef(translog_prod),

convexity = FALSE,

quasi = TRUE

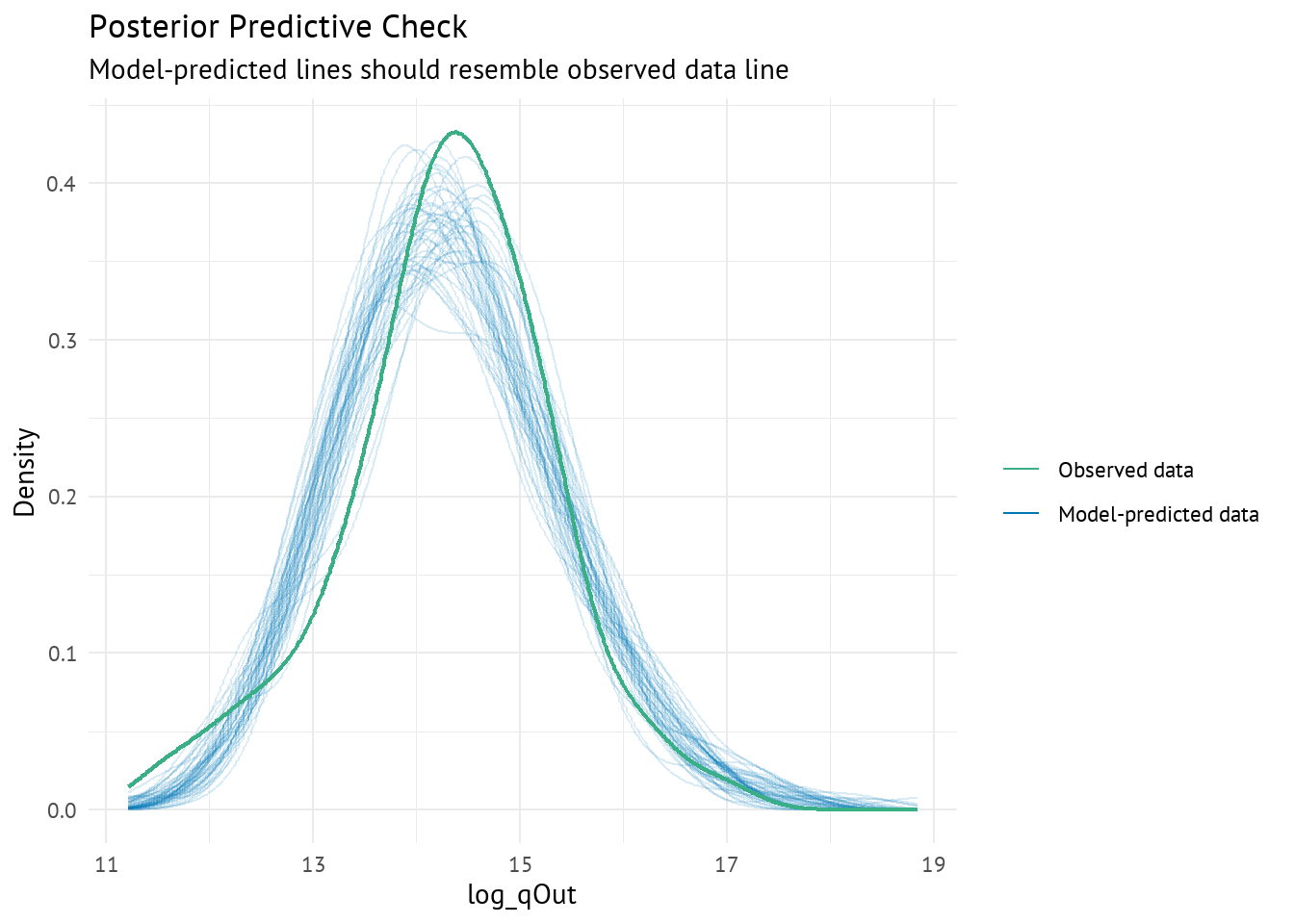

)6.5 Fonction de production SFA

Dans le modèle SFA (Stochastic Frontier Analysis), on introduit un terme multiplicatif

- On peut ré-écrire ce

Utiliser un tel modèle va donc nous permettre de pouvoir estimer l’efficacité technique producteur par producteur.

Note : Nous pouvons utiliser plusieurs formes fonctionnelles pour ce modèle, sous la contrainte que notre variable à prédire soit mise sous forme logarithmique, ce qui élimine de facto les modèles de production linéaire et quadratique.

- La fonction de production SFA Cobb-Douglas dans notre cas s’écrit donc sous la forme :

En linéarisant on obtient :

cd_sfa <- sfa(log(qOut) ~ log(qCap) + log(qLab) + log(qMat), data = apples)| Fonction de production Cobb-Douglas SFA | |||||

|---|---|---|---|---|---|

Variable dépendante : ln(qOut) |

|||||

| Description | Coefficients | Ecart Type | Pvalues | Significativité | |

|

0.229 | +/- 1.25 | 0.854 | ||

|

0.161 | +/- 0.08 | 0.049 | ||

|

0.685 | +/- 0.15 | 0.000 | ||

|

0.466 | +/- 0.13 | 0.000 | ||

| Observations : 140 | |||||

| Log-Vraisemblance |

|||||

| Efficacité moyenne |

|||||

- On remarque que les coefficients et les niveaux de significativité trouvés par l’estimateur du maximum de vraisemblance sont très proches de ceux de la Cobb-Douglas estimés par OLS dans la Section 6.2.

Enfin, les rendements d’échelle sont ici égaux à 1.31, soit un peu moins que ceux trouvés par la fonction de production Cobb-Douglas estimée par MCO.

6.5.1 Analyse de l’efficacité technique des producteurs

L’efficacité technique moyenne des 140 producteurs est de 0.538, c’est à dire qu’il y a certainement un nombre important de producteurs “inefficients”.

En utilisant l’espérance conditionnelle

efficiencies <- efficiencies(cd_sfa) |> as_tibble()| Producteur le moins/plus efficace | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Producteur 59 | 0.10 | 50.03K | 105.40K | 7.75K | 1.91 | 0.91 | 12.30 | 95.39K |

| Producteur 73 | 0.88 | 40.60K | 163.72K | 13.60K | 84.94 | 21.06 | 253.54 | 3.45M |

On remarque que le producteur 59 est le producteur le moins efficace techniquement avec une

A l’inverse, le producteur 73 est le producteur le plus efficace techniquement avec une

Enfin, les quantités d’inputs ne sont pas significativement plus importantes pour le producteur 73 et pourtant sa production est 36 fois plus elevée !

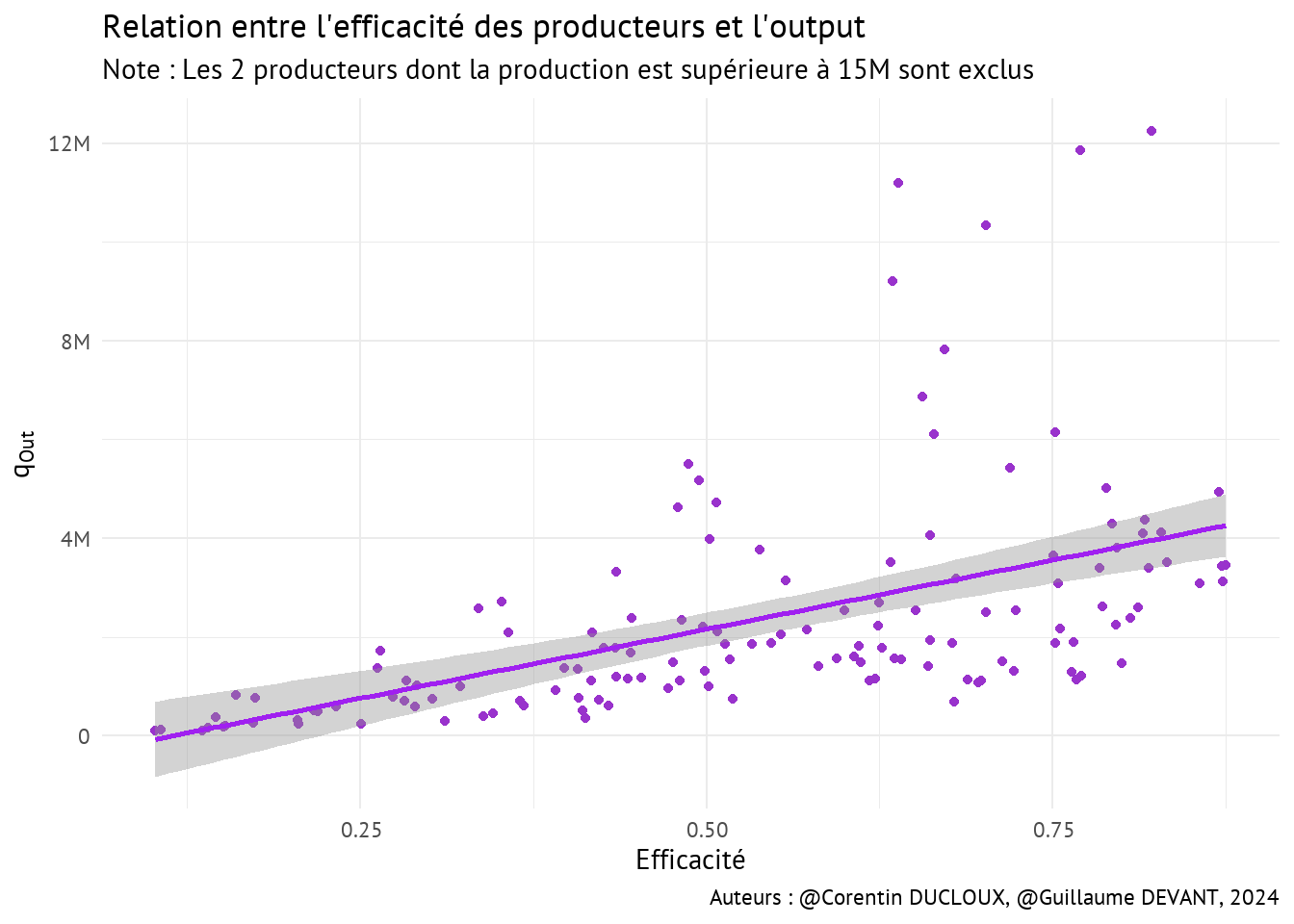

- Le graphique ci-dessus nous permet de constater qu’en moyenne, plus la production est elevée, plus l’efficacité du producteur estimée par le modèle Cobb-Douglas SFA le sera à son tour. Néanmoins, les producteurs dont la production est très importante ne sont pourtant pas les plus efficaces techniquement comme le montrent les quelques points qui se détachent de la tendance linéaire.

6.5.2 Tests statistiques

On va une fois de plus utiliser un test de rapport de vraisemblance.

Dans notre cas, on veut comparer le modèle Cobb-Douglas estimé par Moindres Carrés Ordinaires et le modèle Cobb-Douglas SFA estimé par la méthode du Maximum de Vraisemblance.

Les hypothèses du test sont les suivantes :

La statistique de test est

Même si le modèle SFA a une log-vraisemblance légèrement inférieure au modèle Translog, il n’ajoute pas de problème de multicolinéarité et permet en plus d’estimer les scores d’efficacité des producteurs.

6.6 Fonction de production CES

La fonction de production CES avec 3 variables explicatives s’écrit :

Cependant, utiliser cette forme fonctionnelle peut s’avérer problématique car elle impose que toute paire d’inputs aient la même élasticité de substitution, soit par exemple que

- La fonction de production CES emboîtée proposée par Sato (1967) dans notre cas s’écrit sous la forme :

Nous estimerons cette fonction. 2

De part sa définition, la fonction CES est à rendements d’échelle constants.

ces_prod <- cesEst(

"qOut",

c("qCap", "qLab", "qMat"),

data = apples,

method = "SANN",

returnGrad = TRUE,

)Parmi les méthodes d’optimisation disponibles, aucune ne fonctionne à part celle du SANN (Simulated Annealing). La méthode SANN ou Recuit Simulé en français est une technique probabiliste pour approximer l’optimum global d’une fonction donnée.

Le nom provient du recuit en métallurgie. Pour plus de détail, voir la page wikipédia correspondante : https://en.wikipedia.org/wiki/Simulated_annealing

| Fonction de production CES emboîtée | ||||

|---|---|---|---|---|

Variable dépendante : qOut |

||||

| Coefficients | Ecart Type | Pvalues | Significativité | |

| 47.081 | +/- 29.92 | 0.116 | ||

| −0.106 | +/- 0.50 | 0.833 | ||

| 0.291 | +/- 0.57 | 0.609 | ||

| −0.406 | +/- 4.51 | 0.928 | ||

| −0.448 | +/- 1.31 | 0.733 | ||

| Observations : 140 |

||||

| Elasticités de Substitution | ||||

| Hicks-McFadden |

||||

| Allen-Uzawa |

||||

Si le

L’élasticité de substitution de Hicks-McFadden

qCapetqLab. Les deux facteurs de production sont fortement substituables.L’élasticité de substitution de Allen-Uzawa

qMatest fortement substituable entre la combinaison des 2 autres facteurs de productionsqCapetqLab. En d’autres termes, une augmentation du prix relatif d’une combinaison des 2 facteurs (qCapetqLab) entraînera une substitution versqMat.

6.7 Machine Learning de production

À titre expérimental, il est envisageable d’explorer l’utilisation du Machine Learning pour étudier la production de pommes.

Cependant, compte tenu du peu de données disponibles, cette approche n’est pas idéale. Nous envisageons néanmoins d’appliquer un algorithme de Random Forest. Ce modèle permet d’extraire l’importance des variables, offrant ainsi une certaine transparence dans le fonctionnement de ce modèle de Machine Learning souvent perçu comme une boîte noire.

Comme pour les fonction de production nous tentons d’expliquer la variable qOut à partir des variables qLab, qCap et qMat.

- Effectuons un train-test split sur nos données.

apples_ML <- apples |> select(qOut, qCap, qLab, qMat)

split <- apples_ML |> initial_split(prop = 2 / 3)

df_train <- split |> training()

df_test <- split |> testing()best_model <- ranger(

formula = qOut ~ .,

data = df_train,

mtry = 1,

min.node.size = 2,

importance = "permutation"

)Le coefficient de détermination

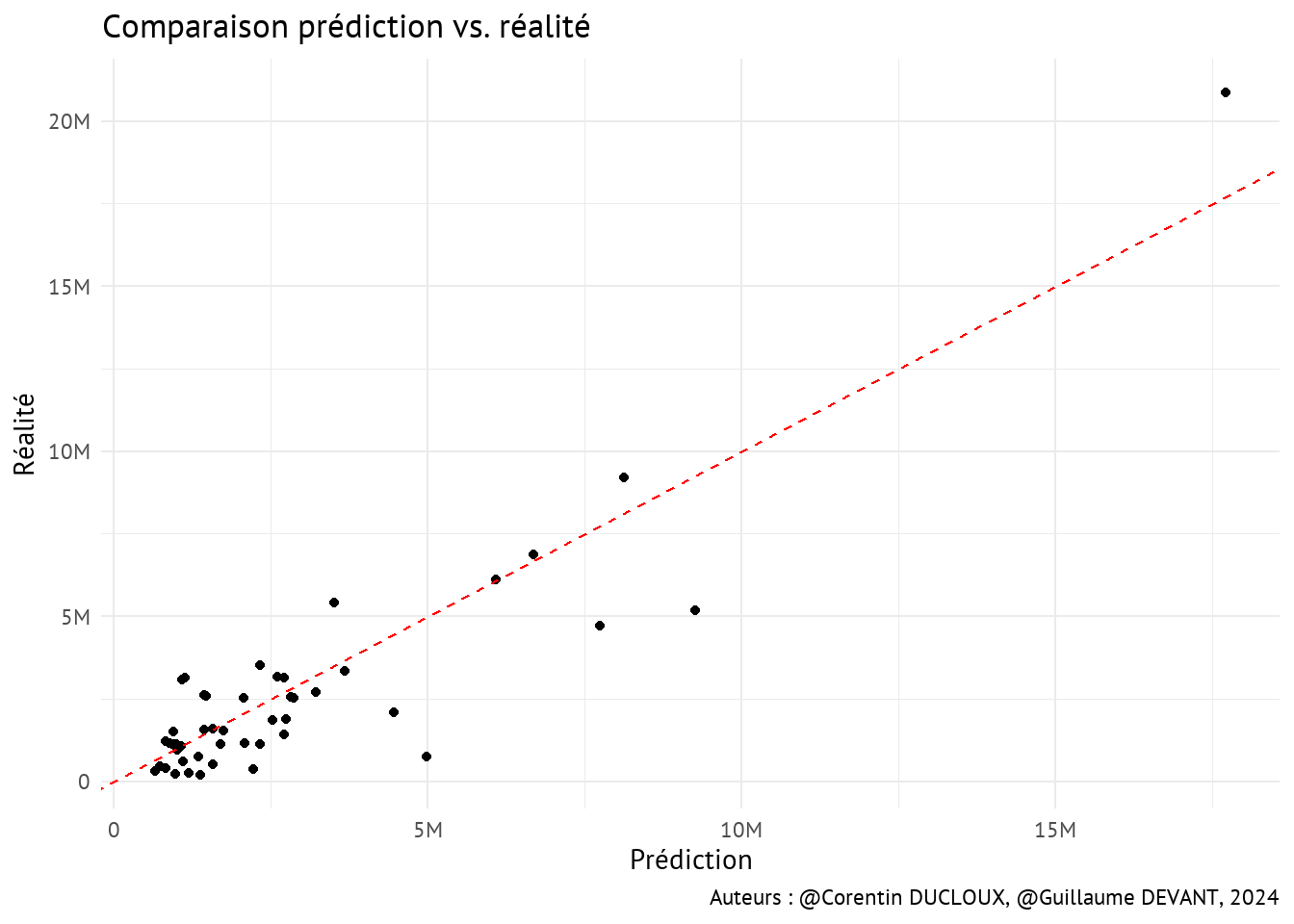

Avec le graphique ci-dessous, nous pouvons comparer les valeurs prédites et les valeurs réelles. Lorsqu’un point est parfaitement aligné avec la ligne en pointillés rouge, le modèle fait la bonne prédiction. Cependant, si le point est au-dessus (resp. en-dessous) de la ligne, cela signifie que le modèle a sous-estimé (resp. surestimé) qOut.

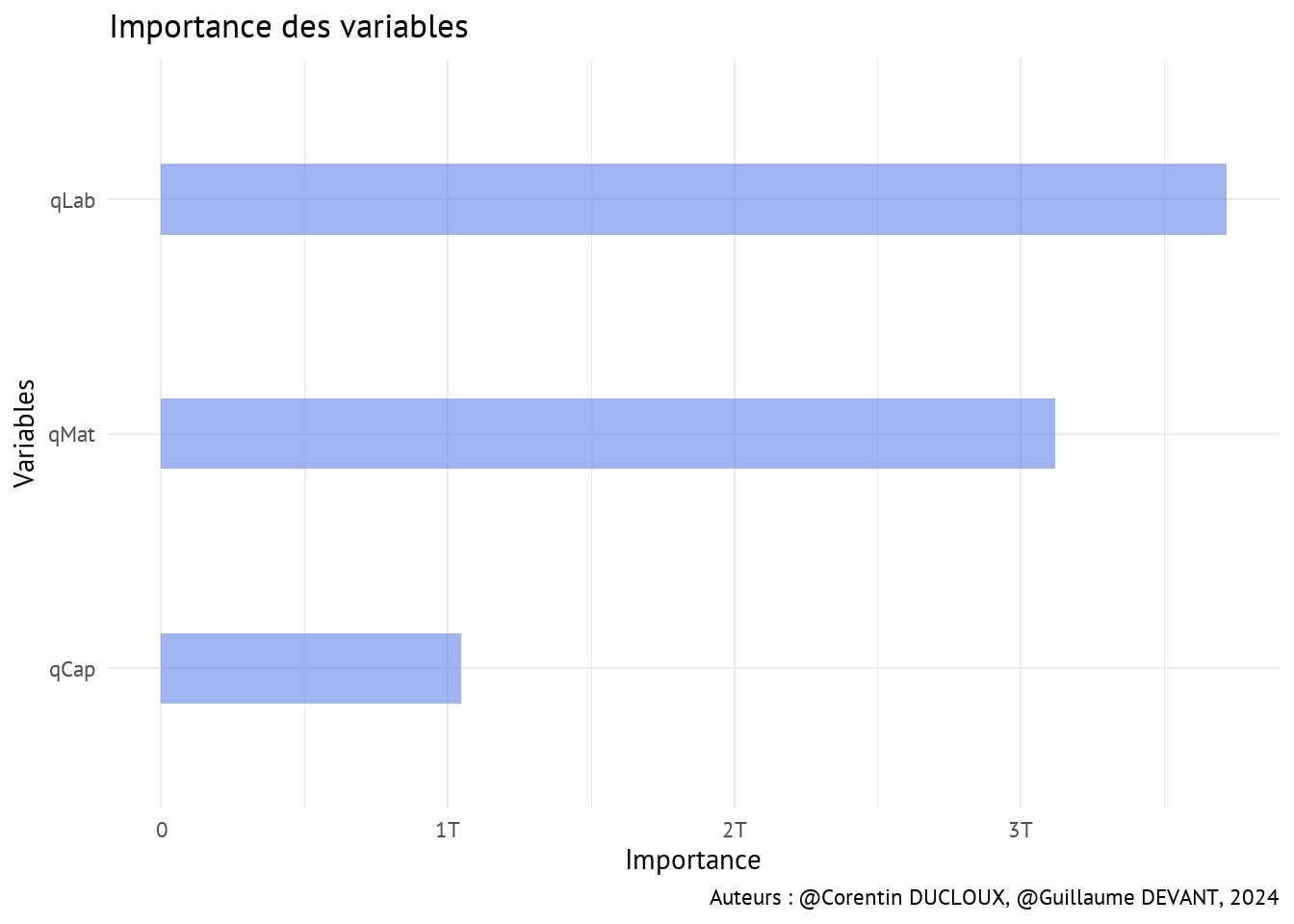

Lorsque l’on examine l’importance des variables, on observe que la variable qLab exerce le plus grand impact dans le modèle de Random Forest, tandis que la variable qCap a le moins d’influence. C’est en effet assez intéressant car la variable qLab est systématiquement significative dans les modèles précédents.

En résumé, dans notre contexte, le Machine Learning ne semble pas apporter une valeur ajoutée significative. Le modèle obtenu n’est pas plus performant que les modèles précédents, et nous perdons l’avantage de disposer de coefficients associés à chaque variable.

7 Fonctions de coût

D’un point de vue économétrique, l’utilisation d’une fonction de coût permet d’introduire un modèle beaucoup plus complet avec 4 équations : la fonction de coût et les 3 demandes d’inputs, et non pas une seule équation comme lorsqu’on utilise une fonction de production.

Une fonction de coût représente la relation entre les quantités des différents facteurs de production utilisés (ici

qCap,qLab,qMat) et le coût total de production (icivCap + vLab + vMat).

En fait, celle-ci donne le coût minimum associé à un niveau d’output et de prix des inputs, en tenant compte de la technologie disponible.

Calculons d’abord le coût total des inputs, c’est à dire

apples <- apples |> mutate(cost = vCap + vLab + vMat)7.1 Fonction de coût Cobb-Douglas

- Dans notre cas la fonction de coût Cobb-Douglas s’écrit :

En linéarisant on obtient :

cobb_cost <- translogCostEst(

cName = "cost",

yName = "qOut",

pName = c("pCap", "pLab", "pMat"),

apples, homPrice = FALSE,

linear = TRUE

)| Fonction de coût Cobb-Douglas | |||||

|---|---|---|---|---|---|

Variable dépendante : ln(cost) |

|||||

| Description | Coefficients | Ecart Type | Pvalues | Significativité | |

|

6.754 | +/- 0.407 | 0 | ||

|

0.373 | +/- 0.031 | 0 | ||

|

0.074 | +/- 0.049 | 0.13 | ||

|

0.465 | +/- 0.147 | 0.002 | ||

|

0.486 | +/- 0.081 | 0 | ||

| Observations : 140 | |||||

Le coefficient de 0.373 pour

ln(qOut)signifie que si la production augmente de 1%, le coût total augmentera de 0.373%, ceteris paribus.Le coefficient de

ln(pLab)est de 0.464. Cela indique qu’une augmentation d’1% du prix du travail entraîne une augmentation d’environ 0.464% du coût total, ceteris paribus.Le coefficient de

ln(pMat)est de 0.486. Il indique qu’une augmentation d’1% du prix des matériaux entraine une augmentation d’environ 0.486% du coût total, ceteris paribus.

Seul le coefficient associé à la variable ln(pCap) n’est pas significatif, les autres le sont à 5 % et 10 % pour pLab.

7.1.1 Rendements d’échelle

Pour déterminer les rendements d’échelle dans le cas d’une fonction de coût Cobb-Douglas, il suffit d’utiliser la formule suivante : ln(qOut)

alpha_1 <- cobb_cost$coef[2] |> unname()

return_to_scale_cost <- 1 / alpha_1- On trouve que

7.2 Fonction de coût Cobb-Douglas de court terme

La fonction de court terme est définie par l’immutabilité d’au moins un facteur de production. Dans notre contexte, le capital est fixe, ce qui nous permet de la caractériser ainsi.

- Dans notre cas la fonction de coût Cobb-Douglas de court terme s’écrit :

En linéarisant on obtient :

cobb_cost_ct <- translogCostEst(

cName = "cost",

yName = "qOut",

pName = c("pLab", "pMat"),

fNames = "qCap",

data = apples,

homPrice = FALSE,

linear = TRUE

)| Fonction de coût Cobb-Douglas de court terme | |||||

|---|---|---|---|---|---|

Variable dépendante : ln(cost) |

|||||

| Description | Coefficients | Ecart Type | Pvalues | Significativité | |

|

5.603 | +/- 0.404 | 0 | ||

|

0.279 | +/- 0.032 | 0 | ||

|

0.402 | +/- 0.131 | 0.003 | ||

|

0.413 | +/- 0.073 | 0 | ||

|

0.237 | +/- 0.038 | 0 | ||

| Observations : 140 | |||||

Le coefficient de 0.279 pour

ln(qOut)signifie que si la production augmente de 1%, le coût augmentera de 0.279%, toutes choses étant égales par ailleurs.Le coefficient de la variable

ln(qCap)est de 0.237, cela indique qu’une augmentation de 1% de la quantité de capital entraine une augmentation de 0.237% du coût total. A court terme, la quantité de capital a un impact positif et significatif sur le coût de production.Les prix du travail

ln(pLab)et des matériauxln(pMat)ont un impact moins important sur le coût total à court terme qu’à long terme, on le remarque car les coefficients sont moins élevés à court terme.

7.3 Comparaison Cobb-Douglas : Long Terme vs Court Terme

| Comparasion des coefficients Cobb-Douglas | ||

|---|---|---|

Variable dépendante : ln(cost) |

||

| Coefficients | LT | CT |

|

6.754 | 5.603 |

|

0.373 | 0.279 |

|

0.074 | — |

|

0.465 | 0.402 |

|

0.486 | 0.413 |

|

— | 0.237 |

On remarque donc, à court terme, que la variation de la quantité produite (qOut) a moins d’impact sur le coût qu’à long terme. Dans les faits, à court terme, tous les coefficients sont plus bas. Ils sont contrebalancés par le coefficient de la quantité des capitaux (qCap) que le producteur possède.

7.4 Fonction de coût Translog

- Dans notre cas la fonction de coût Translog s’écrit :

translog_cost <- translogCostEst(

cName = "cost",

yName = "qOut",

pName = c("pCap", "pLab", "pMat"),

data = apples,

homPrice = FALSE

)| Fonction de coût Translog | |||||

|---|---|---|---|---|---|

Variable dépendante : ln(cost) |

|||||

| Description | Coefficients | Ecart Type | Pvalues | Significativité | |

|

25.383 | +/- 3.511 | 0 | ||

|

−2.04 | +/- 0.511 | 0 | ||

|

0.199 | +/- 0.538 | 0.712 | ||

|

−0.025 | +/- 2.232 | 0.991 | ||

|

−1.245 | +/- 1.201 | 0.302 | ||

|

0.164 | +/- 0.041 | 0 | ||

|

−0.028 | +/- 0.043 | 0.513 | ||

|

0.008 | +/- 0.171 | 0.965 | ||

|

0.049 | +/- 0.092 | 0.598 | ||

|

−0.095 | +/- 0.105 | 0.367 | ||

|

−0.746 | +/- 0.244 | 0.003 | ||

|

0.182 | +/- 0.13 | 0.165 | ||

|

−0.503 | +/- 0.943 | 0.595 | ||

|

0.139 | +/- 0.433 | 0.748 | ||

|

0.529 | +/- 0.338 | 0.12 | ||

| Observations : 140 | |||||

- On remarque qu’avec une fonction de coût Translog, le coût dépend majoritairement de la quantité produite, on le constate avec la significativité des coefficients associés à

ln(qOut)etln(qOut²).

Le problème dans notre cas avec la fonction de coût translog est que nous n’avons que quatre coefficients significatifs sur les 15 estimés. Cela rend la fonction plus difficile à estimer pour effectuer des prédictions, et les résultats ne sont pas nécessairement plus intéressants ni meilleurs que ceux de la fonction Cobb-Douglas de court terme que nous avions estimée précédemment (on peut notamment s’en convaincre en comparant les valeurs de

8 Profit des producteurs

8.1 Analyse du profit

apples <- apples |> mutate(profit = (pOut * qOut) - cost)- Les producteurs dont le profit dépasse 5 millions sont mis en surbrillance verte.

- Les producteurs dont le profit est négatif sont en mis subrillance rouge.

On remarque tout de même qu’il y a d’importantes différences de profits entre les producteurs.

En effet, il y a 14 producteurs de pommes ayant un profit négatif et 20 producteurs dont le profit est supérieur à 5 millions.

Le profit moyen

Le profit médian

Enfin, le producteur 53 possède le profit le moins elevé du panel et le producteur 129 possède le profit le plus elevé (voir le tableau ci-dessus).

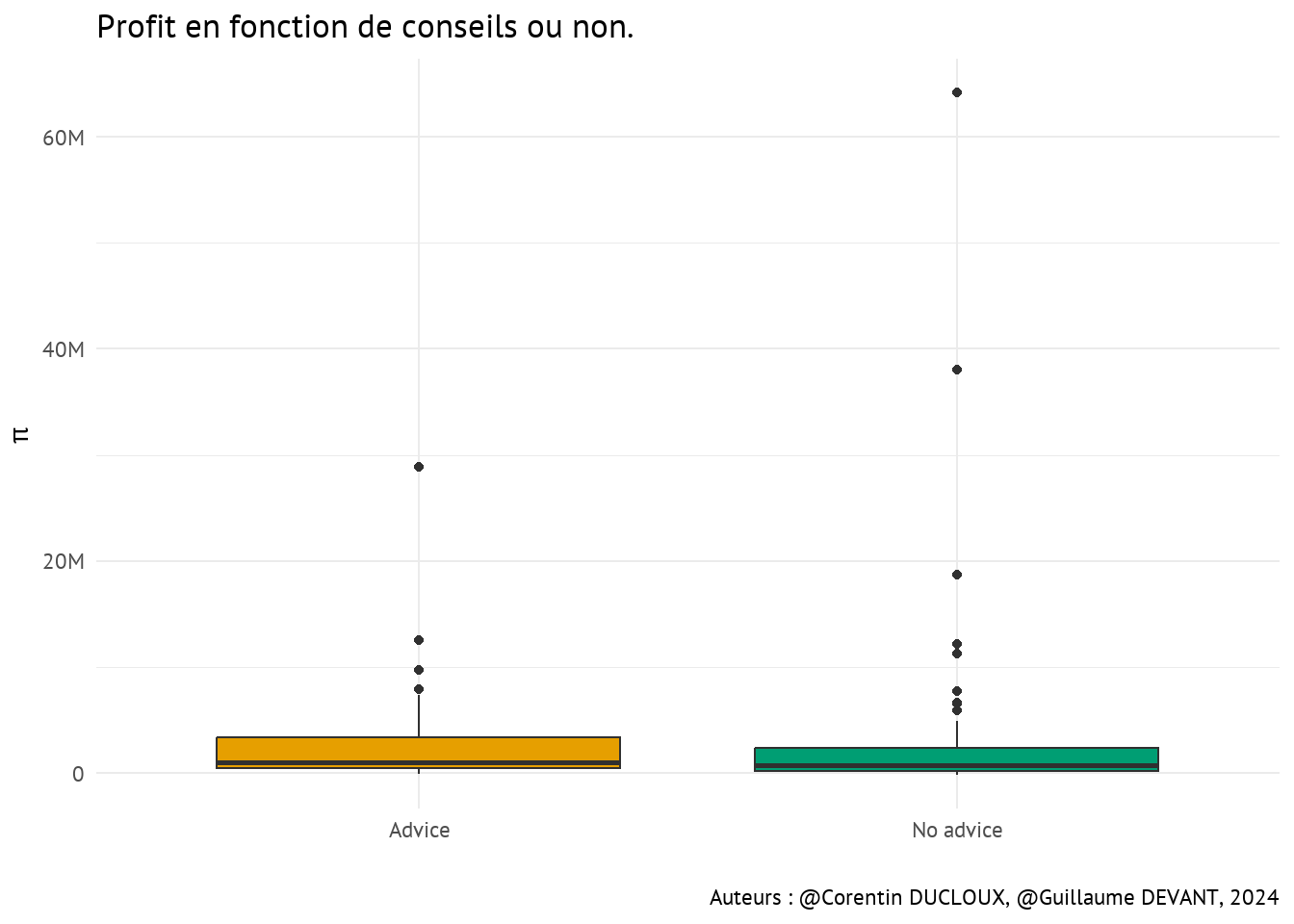

On remarque quelque chose d’intéressant : la médiane des profits des producteurs recevant des conseils est bien plus élevée (1049160) que ceux ne recevant pas de conseils (709112.3)

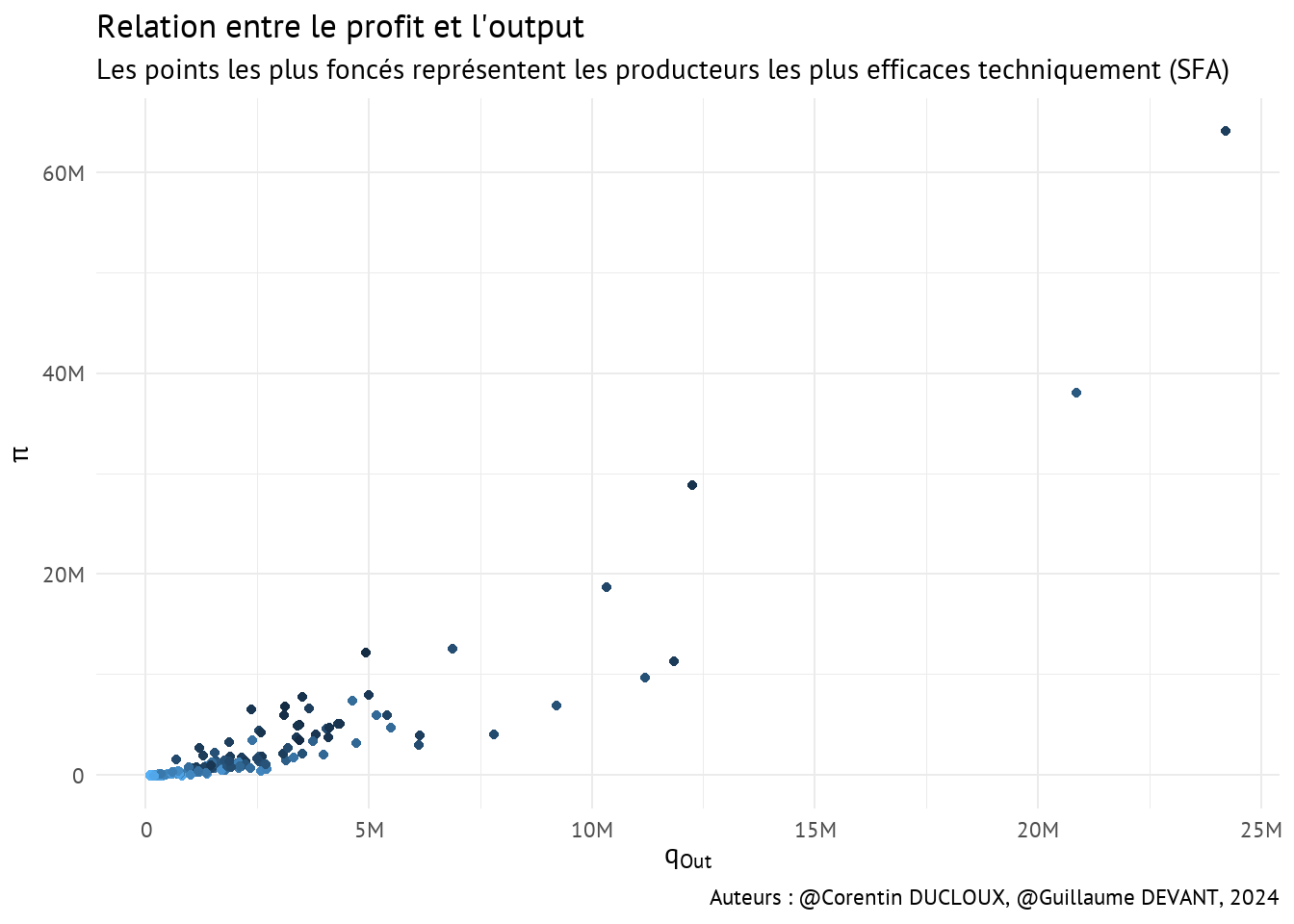

Nous pouvons aussi nous intéresser au nuage de points des profits et des quantités produites.

Note : Etant donné la corrélation de 0.91 entre profit et qOut, on s’attend évidemment à ce que produire plus de pommes entraîne nécessairement un acroissement du profit.

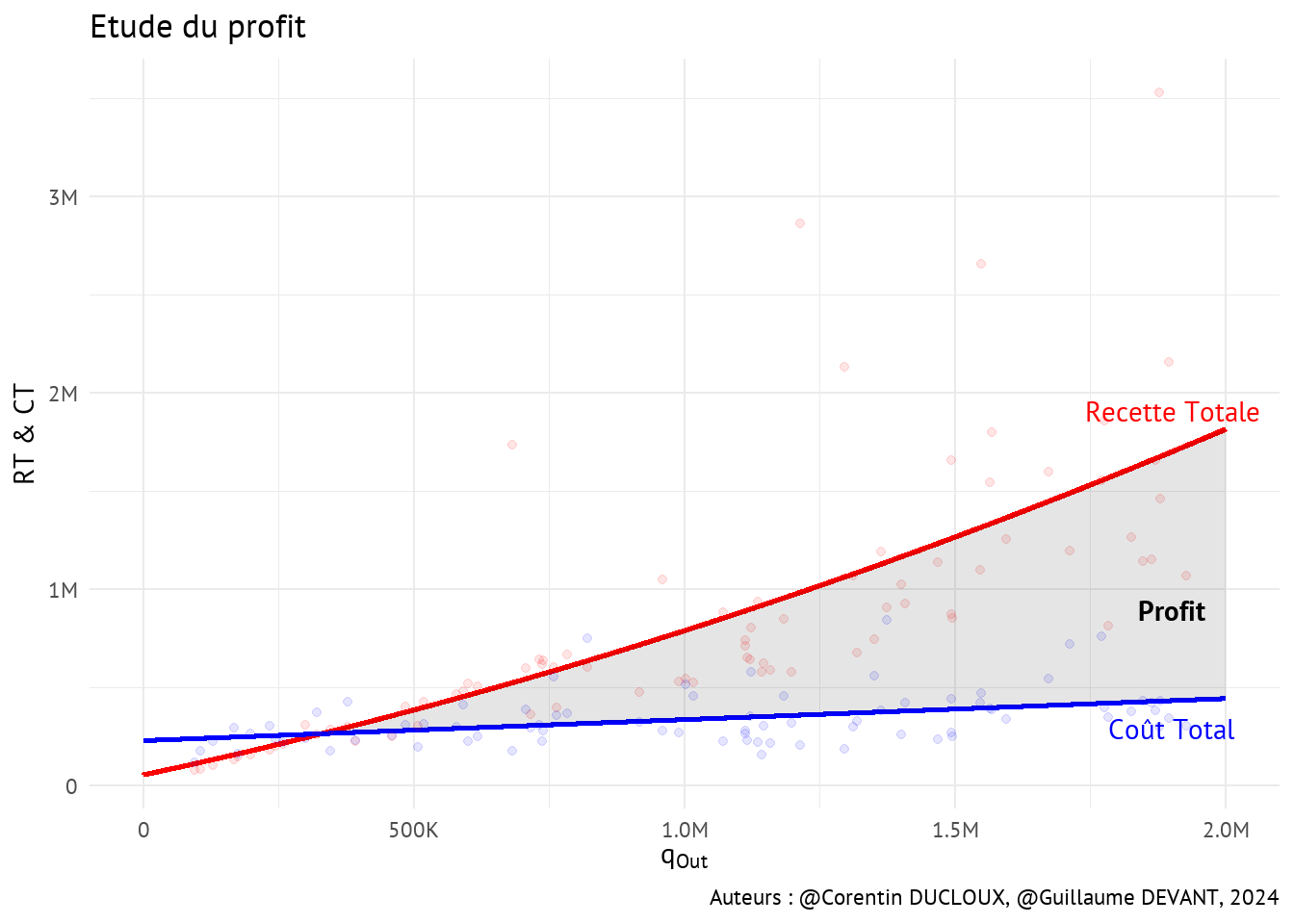

On peut également tracer les courbes correspondant à la recette totale (RT) et au coût total (CT). La relation entre RT et la quantité produite est estimée de manière quadratique alors que la relation entre le CT et la quantité produite est une relation linéaire. Les points correspondent aux données réelles.

On constate que le profit est dans un premier temps négatif puis devient positif (partie grisée). Ce petit modèle permet de constater à partir de quelle quantité produite un arboriculteur commence à faire du profit.

On remarque aussi visuellement les rendements d’échelle croissants

8.2 Fonction de profit Quadratique Normalisée Symétrique

La fonction a été introduite par Kohli (1993). Cette forme flexible permet d’estimer les profits et d’imposer globalement des conditions sur la courbure requise (si nécessaire d’imposer la convexité des prix).

Avec

Note : la notation netput correspond au cas où l’output est traité comme une quantité positive et les inputs sont traités comme négatifs.

- Transformons donc les inputs

qCap,qLabetqMatpréalablement.

apples_snq <- apples |>

select(N, pOut, pCap, pLab, pMat, qOut, qCap, qLab, qMat) |>

mutate(qCap = -qCap, qLab = -qLab, qMat = -qMat)- Nous pouvons maintenant estimer la fonction. A noter cependant que la première estimation de la fonction de profit n’est pas convexe dans les prix des netputs ! La commande

snqProfitImposeConvexitypermet de régler ce problème.

snq_func <- snqProfitEst(

priceNames = c("pOut", "pCap", "pLab", "pMat"),

quantNames = c("qOut", "qCap", "qLab", "qMat"),

form = 0,

data = apples_snq

)

snq_func_convex <- snqProfitImposeConvexity(snq_func, stErMethod = "coefSim", nRep = 50)| Fonction de profit SNQ | |||

|---|---|---|---|

Variable dépendante : profit |

|||

| Coefficients | Ecart Type | Significativité | |

| 1.75M | +/- 222.95K | ||

| −160.92K | +/- 41.90K | ||

| −224.31K | +/- 27.99K | ||

| −289.38K | +/- 22.14K | ||

| 117.46K | +/- 114.95K | ||

| −41.90K | +/- 48.87K | ||

| −116.57K | +/- 40.42K | ||

| 41.00K | +/- 38.00K | ||

| −41.90K | +/- 48.87K | ||

| 200.69K | +/- 37.25K | ||

| −63.91K | +/- 23.13K | ||

| −94.88K | +/- 24.57K | ||

| −116.57K | +/- 40.42K | ||

| −63.91K | +/- 23.13K | ||

| 175.58K | +/- 21.94K | ||

| 4.89K | +/- 26.90K | ||

| 41.00K | +/- 38.00K | ||

| −94.88K | +/- 24.57K | ||

| 4.89K | +/- 26.90K | ||

| 48.99K | +/- 26.84K | ||

profit |

|||

qOut |

|||

qCap |

|||

qLab |

|||

qMat |

|||

8.2.1 Elasticités-prix

Une élasticité-prix est définie par :

On peut facilement obtenir les estimations des élasticités-prix aux prix moyens et aux quantités moyennes.

| Elasticités-prix des netputs | ||||

|---|---|---|---|---|

| 0.049 | 0.003 | −0.055 | 0.003 | |

| −0.068 | −0.327 | 0.187 | 0.208 | |

| 0.621 | 0.100 | −0.716 | −0.006 | |

| −0.037 | 0.139 | −0.007 | −0.095 | |

Par exemple,

D’autre part, pour

Conclusion : On voit bien à travers ce tableau l’ensemble des substitutions qui peuvent s’effectuer

8.3 Analyse du coût moyen

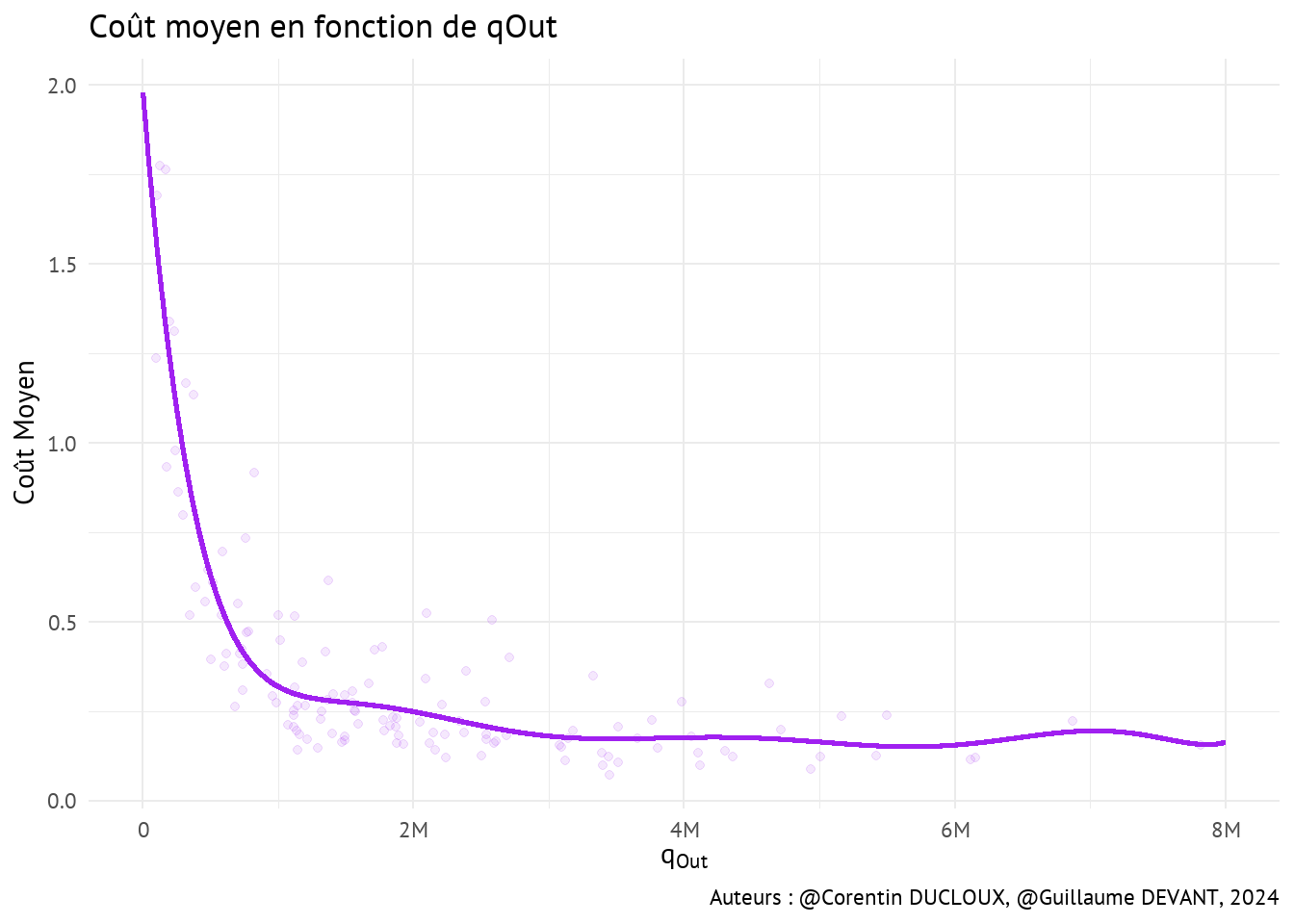

Le coût moyen représente le coût total (cost) de la firme divisé par son niveau d’output (qOut).

apples <- apples |> mutate(CM = cost / qOut)

- On constate que le coût moyen diminue considérablement au début de la production, puis se stabilise à mesure que la quantité produite augmente.

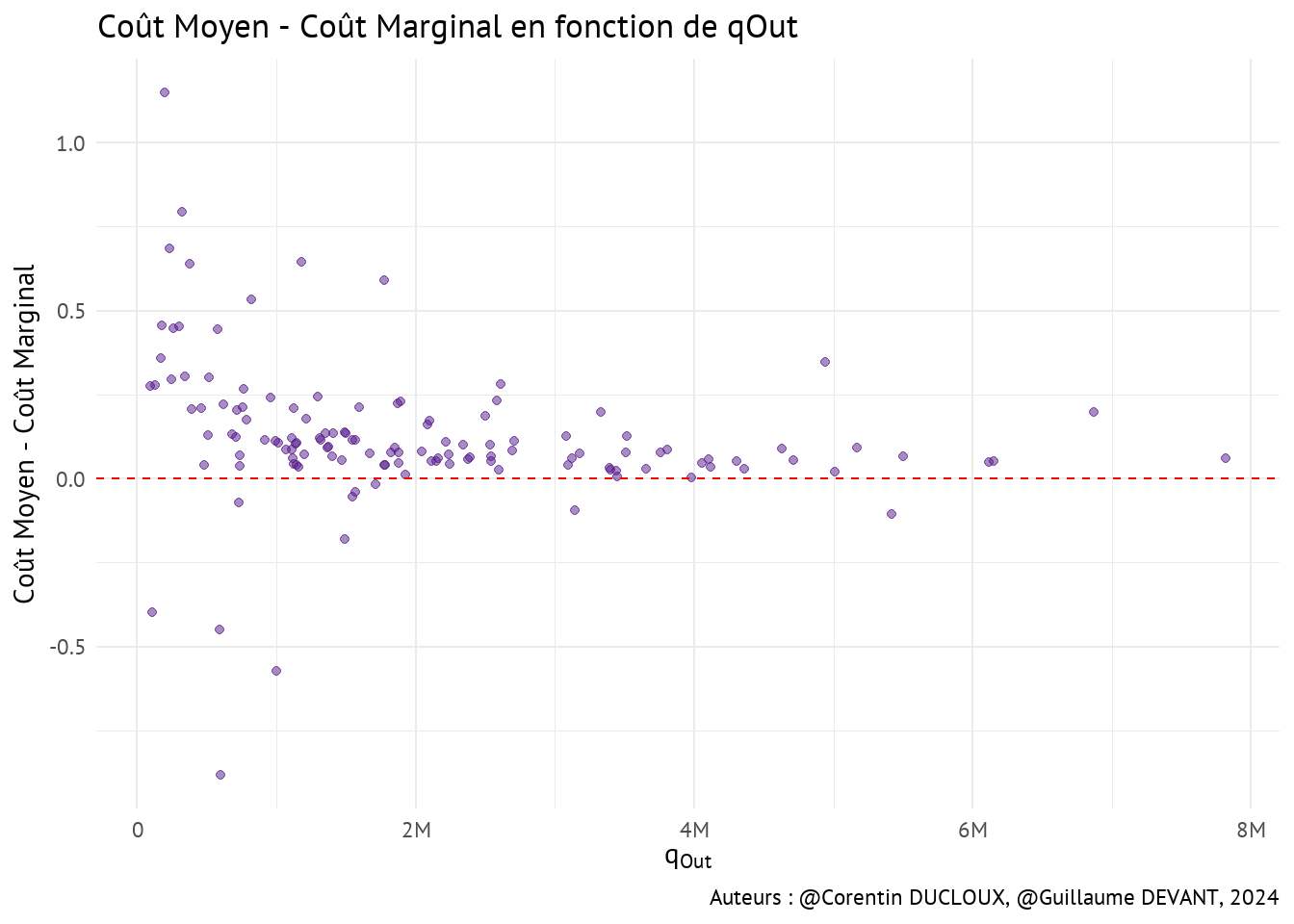

On peut ensuite analyser la différence entre le coût marginal et le coût moyen (le coût marginal que nous utilisons est celui calculé en Section 5.4.1).

Selon Harnay (2024), toutes les valeurs négatives démontrent donc que les producteurs ont un coût marginal croissant, tandis que si la valeur est positive sur ce graphe, cela signifie que le producteur a un coût marginal décroissant. On constate que la majorité des producteurs ont un coût marginal décroissant.

9 Conclusion

L’utilisation de l’économétrie pour étudier la production, les coûts et le profit permet d’apporter un cadre particulièrement pertinent pour analyser les facteurs utilisés dans la production des pommes. On a notamment constaté que, bien qu’élémentaire, la fonction Cobb-Douglas fournit généralement beaucoup plus d’informations qu’une fonction linéaire ou quadratique, en étant moins complexe qu’une fonction Translog, généralement plus difficile à interpréter et à utiliser en raison du grand nombre de coefficients impliqués, pour des résultats pas toujours très pertinents. De plus, dans les cas où l’on rencontre de l’inefficacité, on peut obtenir de meilleurs résultats avec un modèle SFA, que nous avons notamment utilisé pour estimer la production. Dans les faits, quelles que soient les variables étudiées, on ne peut pas affirmer qu’une fonction est meilleure qu’une autre. Certaines permettent d’estimer les coûts marginaux (Translog), d’autres les productivités marginales (Cobb-Douglas, Quadratique, Translog), les élasticités de substitutions (CES) ou encore les élasticités-prix (SNQP). C’est pourquoi nous pensons que dans le cas où l’on souhaite étudier les coûts, la production ou encore le profit, il est nécessaire d’examiner tous ces outils et de croiser les résultats pour avoir une idée générale du sujet que l’on traite.